深圳人的记忆里,海从来不是遥远的存在。大鹏湾的浪拍过杨梅坑的礁石,大亚湾的风裹着盐田港的船鸣,连深圳湾公园的晚风里,都飘着红树林的腥甜。对于选择海葬的家庭来说,这片熟悉的海,成了亲人最后的归处——不是消失,是变成了潮起潮落的呼吸,变成了深夜里拍窗的浪声,变成了每次去海边都能接住的“回应”。可很多人会问:把亲人交给海之后,还能怎么“见”他?其实在深圳,早有一群人把思念揉进了具体的仪式里,让海葬不是终点,是另一种“在一起”的开始。

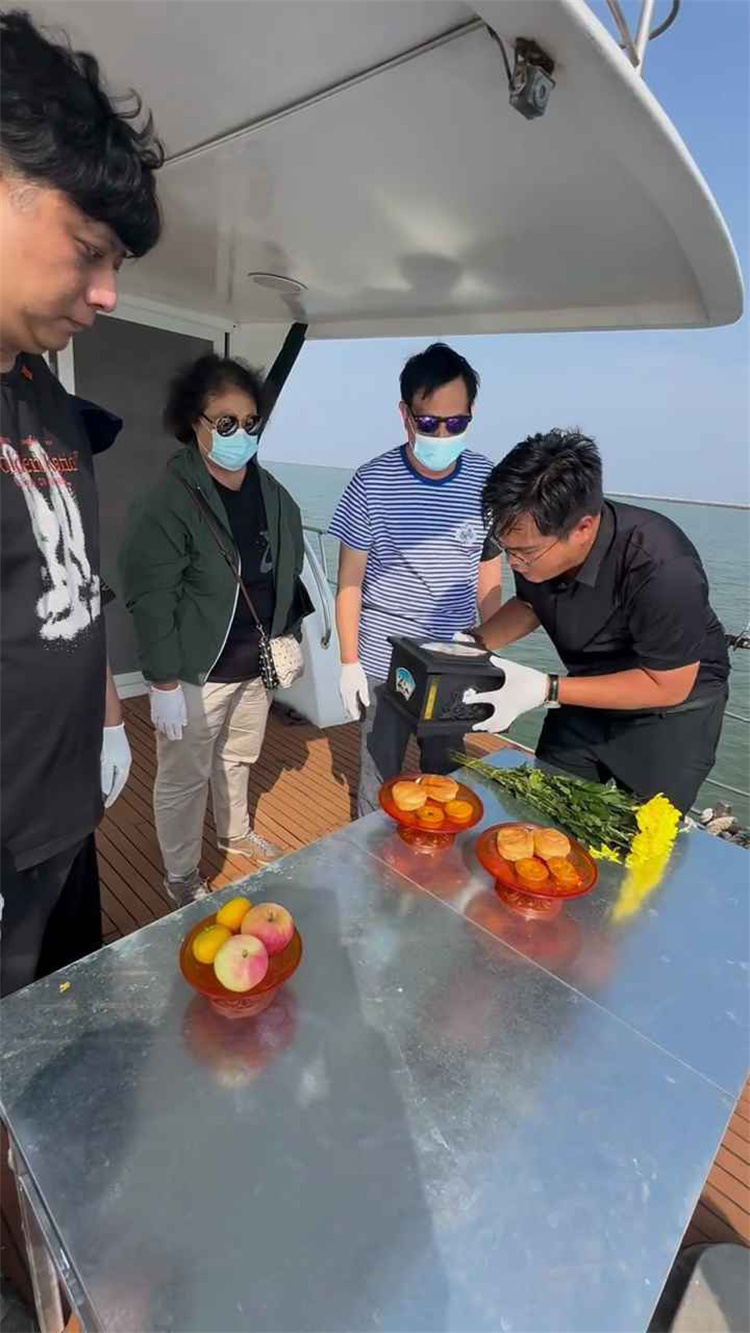

每年清明前后,深圳市民政局组织的“海上追思会”是很多家庭的“固定约会”。船从盐田港出发往大鹏湾深处开,甲板上的白菊映着家属泛红的眼,有人捧着亲人照片轻声絮语,有人像张阿姨那样带一瓶老伴爱喝的凤凰单丛——她会用小茶杯倒满茶,轻轻洒进海里:“老陈,今年的茶比去年香,你尝尝。”船尾的汽笛鸣三声,像给亲人的“回信”,去年有个小姑娘读给爸爸的信:“我考上深大了,学校离海很近”,风把信纸吹向浪尖,像爸爸伸手摸了摸她的头。

除了海上的仪式,吉田墓园的“海葬纪念墙”藏着更多细碎的思念。浅灰色大理石上刻着每一位海葬者的名字,王叔叔每月都来擦老伴的隶书名字:“你选的字体,我没让它脏。”墙前的“思念信箱”总塞着信,工作人员定期把信带到海边洒进浪里——就像把话直接递到亲人手里。不远处的华侨城湿地有片“海葬纪念林”,种着凤凰木、木棉这些本地树,小夏给妈妈种的凤凰木每年五月开得像火,她说:“这是妈妈在笑。”

科技也成了思念的“桥”。深圳民政“殡仪服务平台”的“云纪念馆”里,小李传了爸爸的照片和煮番茄鸡蛋面的声音,深夜收到“爸爸生日”的提醒,他对着屏幕说:“我留了蛋糕。”还有“数字骨灰晶石”,把少量骨灰做成刻着二维码的透明石头,小周挂在钥匙扣上:“像妈妈还在我口袋里,陪我挤地铁吃早餐。”

其实所有纪念都是“把你留在生活里”的执念。深圳的海从不是“没了”的迷茫——它在追思会的茶里,在纪念墙的字里,在云馆的声音里,在凤凰木的花里。张阿姨说:“风裹着咸味儿扑过来,就是老陈在说‘我在这儿’。”海葬是把亲人变成城市的一部分,变成深圳湾的风、大鹏的浪,变成每个深圳人呼吸里的熟悉。而那些方式,不过是让我们能对着海、树、手机说“我想你”“我很好”——爱从不是拥有,是“无论在哪,我都能找到你”。