清晨的蛇口邮轮中心飘着海的咸腥气,风卷着远处的浪声钻进衣领。穿蓝衫的工作人员举着素白牌子站在台阶下,偶尔有家属捧着用黑布裹住的骨灰盒走过来,他们便上前半步,轻声说"这边请"——这是深圳海葬服务最常有的开场,没有哀乐,没有刺眼的白菊,只有海的呼吸,裹着生者对逝者的想念。

在深圳谈海葬,总绕不开这座城市与海的缘分。从大鹏湾的渔火到深圳湾的晚风,海是深圳人的"第二故乡"。所以当海葬成为一种选择时,许多家庭说"像把他送回了熟悉的地方"。

深圳的海葬服务藏在细节里。想预约的话不用慌,打开"深圳民政"公众号就能找到入口,或者打市民政热线12345转海葬服务,工作人员会把流程一条一条说清楚:先填逝者信息,选想撒骨灰的海域(大鹏湾、大亚湾是常选的两个点,离市区不远,浪也稳);然后准备材料——死亡证明、亲属关系证明、骨灰寄存证就行,如果是子女代办,加张授权委托书,这些资料能线上传的就不用跑现场,审核通过会发短信通知。

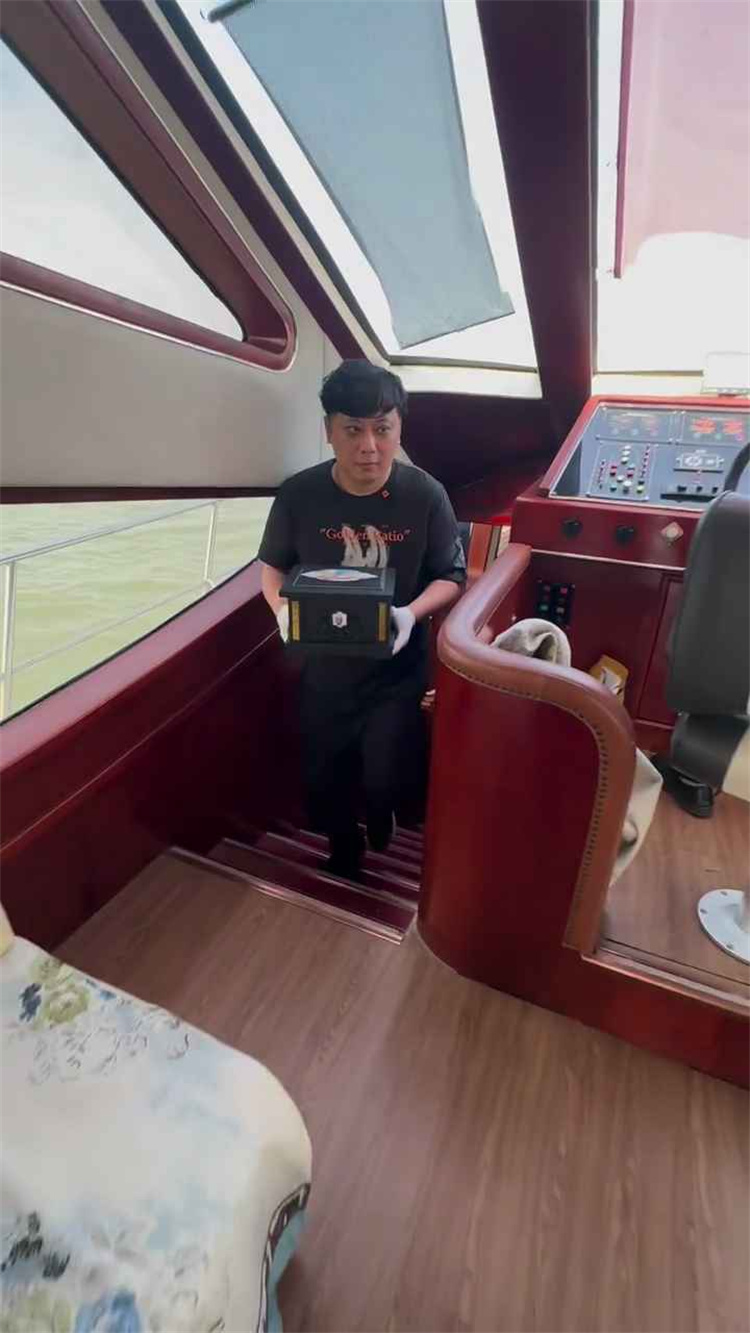

到了约定的那天,清晨8点的蛇口邮轮中心还没醒透,家属们捧着骨灰盒站在风里,工作人员会递上热茶水,再给每个人发一张纪念卡——卡面印着深圳的海岸线,背面留着空白,让家属写想对逝者说的话。登船前,穿制服的海事人员会轻声提醒"拿好随身物品,船舷边别站太近",语气像邻居阿姨的叮嘱。

船开出去20分钟,海水从灰蓝变成深蓝。这时广播里会飘起一段钢琴曲,是《海上的早晨》,工作人员说这是特意选的,因为"像逝者生前听惯的海风"。等船停稳,工作人员会扶着家属走到船尾——那里铺着红布,摆着一排可降解骨灰盒。盒子是浅棕色的,用玉米淀粉做的,丢进海里半年就能化在水里。家属们捧着盒子,有的会贴在脸上蹭蹭,有的会小声说"爸,我们到了",工作人员不催,就站在旁边,等家属把盒子轻轻放进海里。有人会往海里撒玫瑰花瓣,有人会放一只纸船,还有位妈妈,把儿子生前的红领巾系在盒子上,说"小时候他总说要当水手,现在终于能去远航了"。

其实深圳的海葬服务早不是"冰冷的流程"。民政部门给每个家庭发补贴,骨灰盒、船票、鲜花都是免费的,甚至还能帮家属把逝者的照片做成小相框,一起放进海里。有次一位爷爷来海葬老伴,他带了半块桂花糕——那是奶奶生前最爱的,工作人员帮忙用绢布包好,和骨灰一起沉进海里,说"奶奶肯定能尝到"。

要注意的事儿也得提前说清楚:海上天气变得快,出发前一天一定要看天气预报,要是刮大风,工作人员会提前打电话改期;穿衣服要选轻便的,带件薄外套,海上的风比岸上凉;身份证要带好,签到的时候要核对;如果有老人或小孩,工作人员会帮忙扶着,船上也有椅子能坐。

最让人心暖的是结尾。船往回开的时候,工作人员会给每个家属发一张"海葬纪念证书",上面写着逝者的名字和撒骨灰的海域经纬度。有位阿姨摸着证书说"以后想他了,就来蛇口看海,说不定能碰到他的浪"。

深圳的海葬从不是"告别",是"换种方式在一起"。就像海边的老渔民说的:"海是装得下所有想念的。"当骨灰融入海水,当花瓣飘在浪上,那些没说出口的话,那些没做完的梦,都跟着海流,漂回了深圳的每个清晨与黄昏。

风又吹过来,带着咸咸的味道。船舷边的家属望着远处的海平面,有人笑了,有人擦了擦眼睛——海的那边,是逝者的新家,也是生者的安慰。