清晨的深圳湾,风裹着咸湿的水汽掠过防波堤,远处的货轮拖着淡蓝的航迹缓缓移动。岸边的长椅上,张阿姨摸着怀里的骨灰盒,指尖蹭过盒身刻的“归海”二字——这是她和老伴生前约定的结局。2023年,他们在电视上看到深圳免费海葬的新闻,老伴拍着大腿说:“这才像咱深圳人的归处,我一辈子在盐田港扛货,海是老伙计,老了要和它作伴。

张阿姨的选择,藏着深圳海葬政策最本真的温度。作为海滨城市,深圳的海从来不是遥远的风景,而是刻进城市基因里的情感坐标——它见过蛇口工业区的第一声汽笛,听过红树林里的归鸟啁啾,也容纳过无数异乡人对着海面倾诉的心事。2019年,深圳市民政局推出免费海葬服务,不是简单的“生态举措”,更像给生命找了个“熟悉的家”。

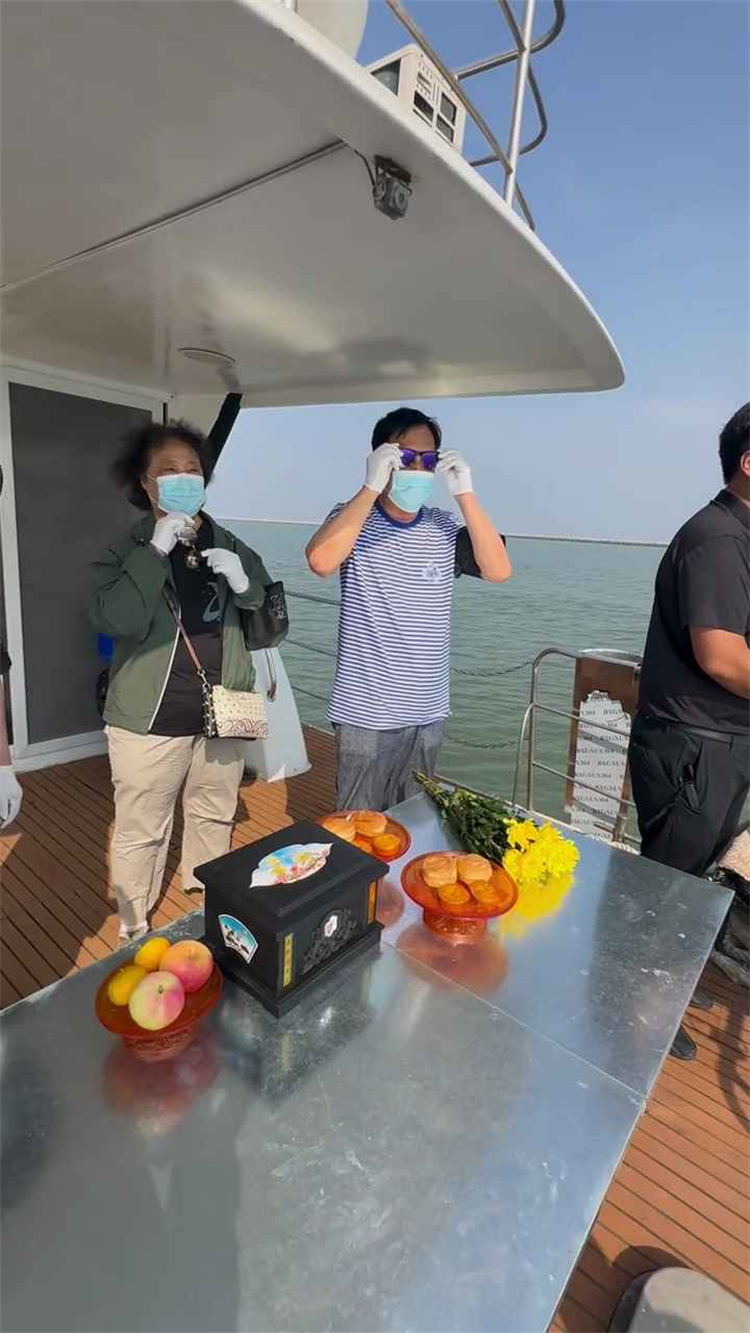

很多人问,海葬的免费服务到底包含什么?不是“随便把骨灰倒海里”,而是一套完整的“温柔流程”:免费的大巴接送家属到码头,免费提供骨灰降解盒(用可降解材料做的,不会污染海洋),船上有专业工作人员引导仪式——家属可以献鲜花、读祭文,船舷边会挂起逝者的照片,最后工作人员会把骨灰和花瓣一起缓缓撒入海面。更贴心的是,每个家庭还能拿到一张“海葬追思卡”,上面印着逝者的名字和撒海的坐标,想他的时候,打开手机定位,就能“找到”海边的他。

预约流程也不复杂。只要提前15天在“深圳民政”公众号上填资料,带上逝者的死亡证明、骨灰寄存证,还有家属的身份证就行。去年有位来深圳打工的湖南大姐,丈夫去世后一直寄存骨灰,听说海葬免费,赶紧预约了。仪式那天,她抱着丈夫的骨灰盒,对着海面哭着说:“你生前总说想看看深圳的海,现在好了,你能天天看了,我下次带孩子来,指给他们看‘你爸在的地方’。”

最让人触动的,是家属们的反馈。去年参加海葬的陈先生说,父亲生前是个老渔民,退休后总在深圳河边上钓鱼。撒骨灰那天,他把父亲的钓鱼竿绑在船舷上,看着骨灰随着花瓣沉下去,突然想起父亲常说的“鱼归海,人归心”——原来海葬不是“消失”,是让生命回到最对的地方。还有位年轻的妈妈,孩子因病去世,她选择海葬,说:“孩子生前爱去小梅沙玩,总说‘妈妈,海水像果冻一样软’,现在他躺在‘果冻’里,应该会开心吧。”

也有人有误解:海葬是不是不尊重逝者?其实恰恰相反。深圳的海葬仪式比很多人想象中更庄重——船会停在指定的海域,工作人员会默哀三分钟,家属们依次献花,没有嘈杂的声音,只有浪声和祭文的朗读声。有位老奶奶参加完老伴的海葬后说:“比在公墓里烧纸更安心,至少这里没有烟熏,没有拥挤,只有老伴喜欢的海。”

深圳的海葬政策,其实是用“温柔的方式”接住了生命的最后一程。它没有说教,没有强制,只是给了家属一个选择——选择让生命回到最熟悉的温柔里,选择让思念变成看得见的海,选择让“再见”变成“我知道你在那里”。

风又起时,张阿姨站在深圳湾的防波堤上,把一朵桅子花扔进海里。她摸着怀里的追思卡,上面写着“老伴,海的坐标是东经114°,北纬22°”。远处的海面泛起金光,像老伴生前笑起来的眼睛。她轻声说:“我下次带你最爱的茶过来,你在海里听,浪声是我给你读的报纸。”

这就是深圳的海葬政策——不是冰冷的文件,是给生命的一份温柔礼物,是让“爱”永远留在最熟悉的地方。毕竟,对于深圳人来说,海从来不是终点,是另一种开始。