深圳人的生活里,从来都不缺海的影子——清晨蛇口港的渔火,傍晚大梅沙的晚风,连地铁里飘来的奶茶香,都裹着点咸湿的海风。当生命走到终点,越来越多人选择把最后一程,交给这片相伴了一辈子的蓝。2025年,深圳的海葬服务流程,比从前更暖,也更顺了。

提前10天,家属就能通过“深圳民政”公众号预约,或者去户籍所在区的殡葬服务中心现场咨询。工作人员不会递来冰冷的A4纸,而是一杯温热的茉莉花茶,和一张印着红树林插画的流程单——插画里的渔船是老深圳的样式,海浪线条软乎乎的,每一步注意事项都用手写体标着,像邻居阿姨的提醒。要是有疑问,工作人员会蹲下来跟你说,声音轻得像海风:“别着急,我们慢慢捋。”

准备环节里,最让人安心的是“环保细节”。家属可以选玉米淀粉做的可降解骨灰盒,摸起来像纸质的柔软,埋进海里6个月就会完全分解;也能选海藻纤维的,自带点海的咸腥气。装骨灰时,工作人员会递来一张小卡片:“可以放片逝者生前喜欢的树叶,或者写句心里话——海水会带着它,去更远的地方。”有位阿姨放了丈夫生前爱抽的烟盒纸,说:“他总说,等退休了要去钓遍深圳的海,现在带着这个,也算圆梦了。”

约定的那天清晨,家属们会在蛇口邮轮中心的“海之念”服务厅集合。这里没有刺眼的白灯,暖黄灯光裹着老深圳的渔船照片,墙上挂着渔民织的渔网,连空气里都飘着淡淡的海盐香。工作人员核对信息时,会给每个人发一条蓝色丝带——丝带上的“归海”二字是手写的行书,摸起来有棉质的软,系在手腕上,像逝者的手轻轻搭着。

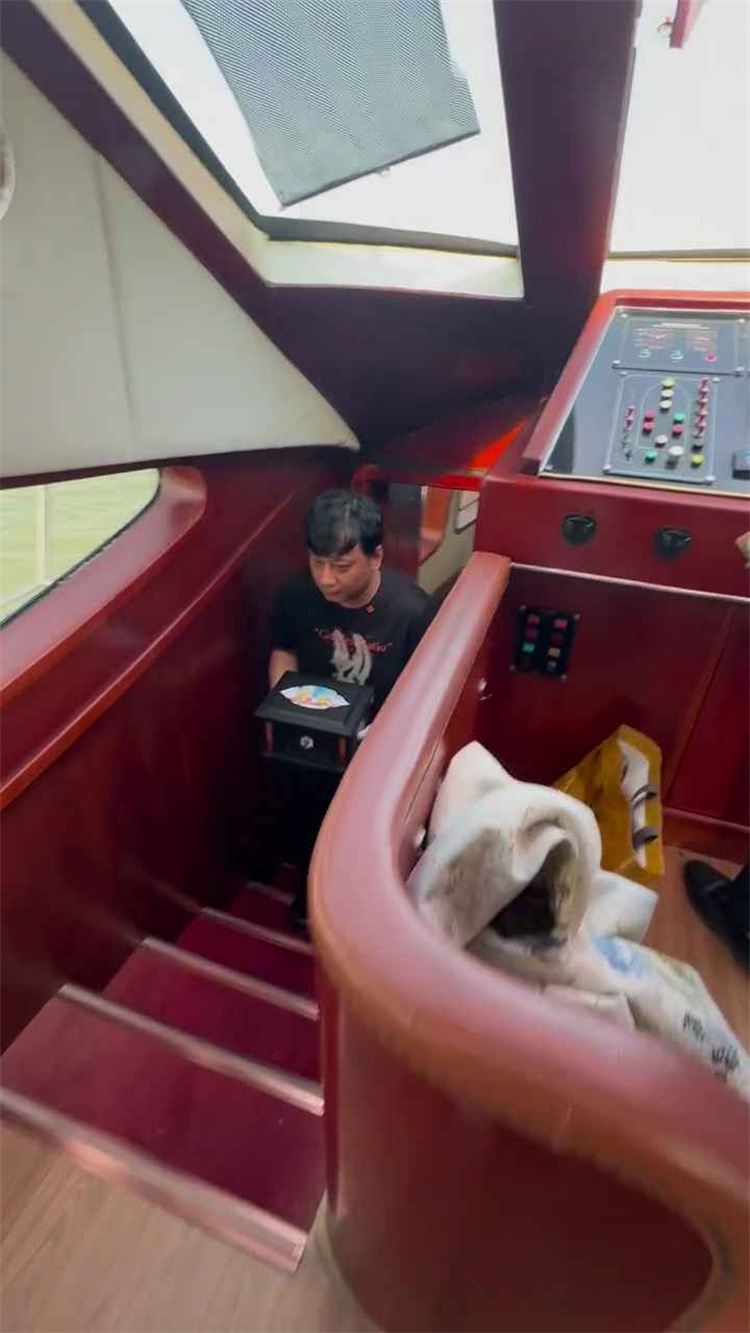

乘坐的船叫“深圳民政1号”,船身画着海豚跃出海面的图案,船舱里摆着热水和陈皮梅,窗户边的望远镜能看见远处的伶仃岛。航行40分钟后,船停在深圳东部的指定海域——这里的海水特别蓝,像逝者生前最爱的那瓶蓝墨水。工作人员会提醒大家穿好救生衣,然后把船锚抛下去,海浪拍着船身,像在说“来了”。

仪式没有复杂的流程,却藏着最真的情。要是家属提供了逝者的照片或视频,工作人员会提前做成短片——有位爷爷的短片里,是他年轻时在盐田港扛大包的背影,还有退休后带孙子在小梅沙堆沙堡的画面,播放时,船舱里静得能听见眼泪掉在衣服上的声音。主持人的话很轻:“我们送xxx回家。这片海,他踩过浪花,吹过海风,现在要和海融为一体了。”

家属们依次捧着骨灰盒走到船尾。有的会轻轻说“妈妈,慢走”,有的会撒一把白玉兰花瓣——那是深圳的市花,香得清透;还有个小朋友,把自己画的海豚画塞进骨灰盒,说:“外公,我画的海豚会保护你。”工作人员会用无人机拍下整个过程,后来做成电子纪念册发给家属——册子里有海浪的声音,有海豚跃出水面的瞬间,还有家属们站在船尾的背影,像一幅流动的画。

回来的路上,没人催着离开。“海之念”服务厅里备了姜茶,工作人员会递上一份“海葬纪念证”——证上有逝者的姓名、海葬日期,还有个二维码。扫描二维码,能看见海葬海域的实时画面:今天的海浪拍着礁石,明天的日出染红了天,后天可能有一群海鸥飞过。就像逝者从未离开,只是换了个方式,陪你看每一天的海。

更贴心的是后续的“追思服务”。每年忌日,工作人员会提前发消息:“明天是xxx的忌日,‘海之念’服务厅备了菊花,您要是想来,我们等您。”要是不方便来,也能在线上写一封“海信”——信会被打印在可降解的纸上,装在海藻做的信封里,由工作人员带到海上,轻轻