清晨的深圳湾,风裹着咸湿的水汽掠过红树林的枝桠,岸边的老人在练太极,年轻人抱着咖啡慢跑——这片承载着城市烟火的海域,如今也成了一些人“最后的归处”。近年来,选择海葬的深圳家庭越来越多,不是因为“冷清”,而是因为这份“与海共生”的告别,恰好契合了深圳对“环保”与“温度”的双重追求。而想要完成这场“海上的告别”,首先得读懂深圳海葬资格审核里的那些“讲究”。

作为一座土地资源紧张的超大城市,深圳的海葬政策从不是“随意开放”,但每一条标准背后,都藏着对生命的尊重。最受关注的“户籍门槛”,就透着城市的“包容”:逝者若是深圳户籍,自然符合条件;就算户口不在深圳,只要持有有效的《广东省居住证》,也能申请——就像去年来找殡葬服务中心的陈阿姨,她老伴是来深打拼30年的“老基建人”,虽然户口还在湖北,但一直拿着深圳居住证,工作人员笑着说:“叔是深圳的‘建设者’,该留在这里。”

除了户籍,“生命终点的确认”也很重要。海葬只接受“正常死亡”的逝者,需要提供医院出具的《死亡医学证明》或公安部门的《死亡证明》。这不是“刁难”,而是对所有参与方的负责。殡葬服务中心的王姐说:“去年有个家属想给意外去世的亲人申请,但因为没有正规死亡证明,我们建议他先去派出所补开——每一份证明都是对生命的‘盖章’,我们得让告别‘明明白白’。”

还有“谁能申请”的问题——得是逝者的直系亲属(父母、配偶、子女)或法定代理人。上个月有个小伙子来咨询,说想给去世的舅舅办海葬,工作人员耐心解释:“海葬是‘亲人的决定’,得让最亲的人来做选择。如果是旁系亲属,需要先去公证处开法定代理证明。”小伙子后来拿着公证书再来时,笑着说:“现在懂了,这是对舅舅的尊重。”

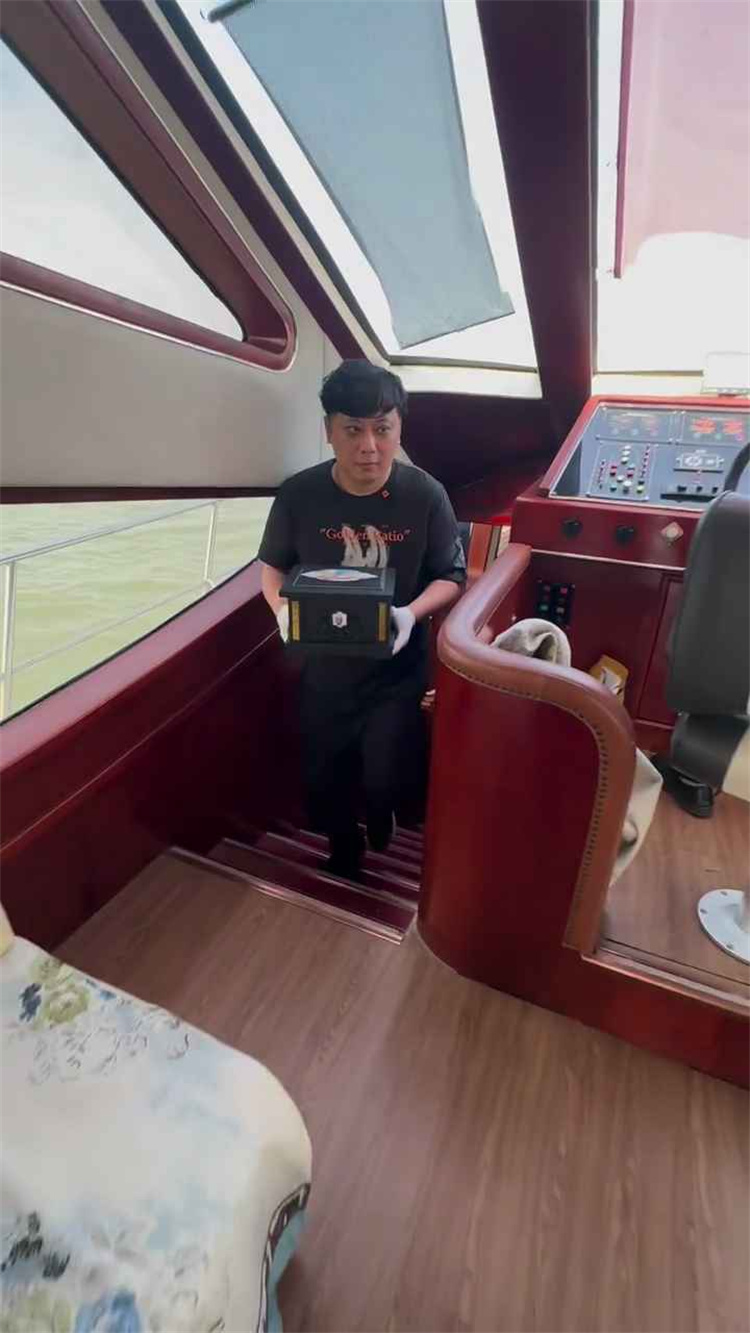

材料准备其实没想象中复杂:逝者的死亡证明原件、亲属关系证明(结婚证或户口本)、申请人身份证,还有逝者的户籍材料(户口本或居住证)。线上申请更方便,打开“深圳政务服务网”搜“海葬申请”,按提示上传扫描件就行;线下的话,去各区殡葬服务中心,工作人员会手把手教填申请表。审核时间也快,一般3-5个工作日就能出结果,通过后会通知选日子——深圳的海葬每月安排1-2次,选个晴好的天气,家属跟着船去东部海域,把可降解骨灰盒轻轻放入海中,再撒一把菊花瓣,风把花瓣吹向远方,像在说“再见,慢走”。

我曾跟着采访过一次海葬。船舷边的李阿姨攥着老伴的照片,对着海面轻声说:“你以前总说想当‘老船长’,现在终于能在海里‘漂’一辈子了。”旁边的工作人员递来一杯姜茶:“阿姨,风大,喝口热的。”那一刻,阳光穿过云层洒在海面上,没有撕心裂肺的哭,只有平静的想念——原来最好的告别,是让亲人留在“他最爱的地方”。

深圳的海葬资格审核,从来不是冰冷的“规则清单”。那些“门槛”里藏着的,是对生命的敬畏,是对“亲人”的重视,是对城市温度的坚守。就像殡葬服务中心的标语写的:“每一次海葬,都是一场温柔的约定——我们帮你把亲人,留在深圳的风里,海里,记忆里。”

如今再走深圳湾,看海浪拍打着防波堤,我总会想起那些海上的告别。风里没有悲伤,只有咸咸的温柔——原来海葬从不是“结束”,而是另一种“开始”:亲人的生命,变成了海里的浪花,岸边的风,还有每一次路过海边时,心里那声轻轻的“我想你”。