清晨六点的深圳湾畔,风裹着海水的咸意掠过指尖,岸边凤凰木刚抽出新叶,几盏路灯还留着暖黄的光——这是福田区海葬服务团队最熟悉的开场。码头上停着印着“生命归航”的白色船艇,工作人员正弯腰帮拄拐杖的老人调整口罩,旁边大姐抱着裹着藏青

福田的海葬服务从2018年启动至今,已经陪伴两千多个家庭完成了生命的告别。不同于人们印象中“冰冷的流程”,这里的每一个环节都藏着温度。预约时打个电话,就有专人一步步指导材料准备;集合日的清晨,工作人员早早就摆好了温热的姜茶,因为“海边风大,怕家属冻着”;甚至连告别仪式的音乐,都不是固定的哀乐——喜欢粤剧的老伯会听到《帝女花》的调子,爱听民谣的姑娘能听见赵雷的《成都》,那些逝者生前最熟悉的声音,成了连接两个世界的桥。

出海的流程像一场“带着思念的旅行”。船程四十分钟里,家属可以抱着逝者的小物件坐在窗边——一本翻旧的《三国演义》、一支用了二十年的钢笔、孙子画的蜡笔画,这些带着生活温度的东西,会和骨灰一起撒进海里。到了指定海域,船长鸣笛三声,风里飘起家属手写的思念卡:“爸,你总说想去看海,这次我陪你去”“妈,家里的兰花又开了,我拍了照片,你要记得看”。

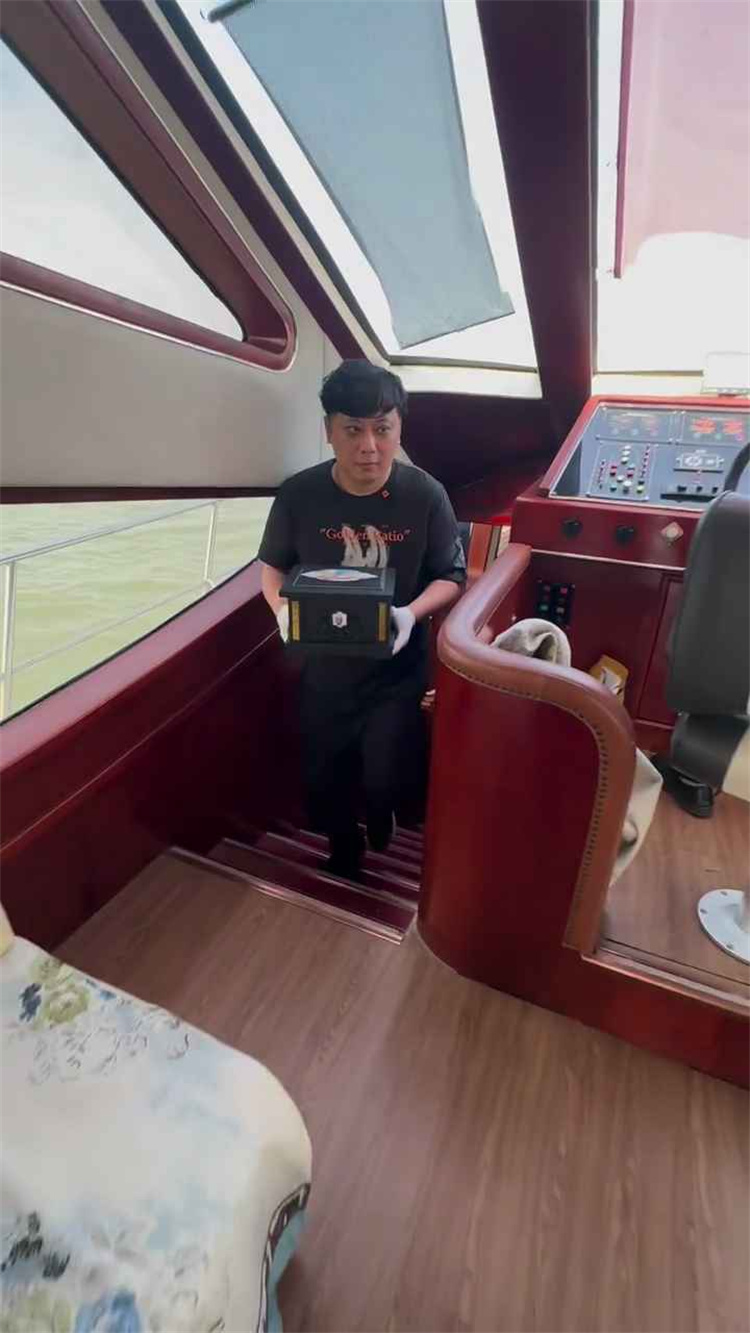

撒灰的时刻最安静。工作人员捧着可降解的骨灰盒,帮家属把骨灰和玫瑰花瓣混在一起,再一点点撒向海面——不是“倒”,是“撒”,像撒一把春天的樱花。有次一位阿姨把老伴的钓鱼竿轻轻放进水里:“他生前最爱来深圳湾钓鱼,现在让他钓个够。”还有位年轻爸爸,把儿子的玩具汽车和骨灰一起撒了:“宝宝,以后可以在海里开赛车,再也没人抢你的玩具了。”

返程时,很多家属会站在船尾望海。有位妈妈抱着三岁的女儿,指着远处的海鸥说:“那是外婆变的,在和我们打招呼。”女儿拍着手笑,妈妈的眼泪落在风里,却带着释然的弧度。福田的海葬服务从不让家属觉得“亏”——免费的纪念证书上印着逝者的名字和海的图案,工作人员会把撒灰的瞬间拍成照片,甚至剪辑成短视频,“以后想ta了,就看看这些,像ta还在身边。”

其实在深圳这样的城市,海葬从来不是“终点”。就像林姐说的:“以后路过深圳湾,吹着风闻着海水的味道,就像和ta一起散步;夏天去海边踩沙子,浪花打在脚边,就像ta在挠你的手心。”这种陪伴,比墓碑更温柔,比骨灰盒更长远。

越来越多的深圳人选择福田海葬——不是因为“潮流”,是因为“懂”。懂生命的本质是流动,懂爱不是困住,是让ta以另一种方式存在。清晨的深圳湾依然有风,依然有等待出海的船艇,依然有工作人员递来的姜茶,所有的细节都在说:“别害怕,我们陪着你,把ta好好安放。”