深圳的海总带着亚热带的暖,风里裹着凤凰花的香,浪声里藏着无数人的日常。当我们选择让亲人以海为归处,从来不是“结束”,是换一种方式,让他留在我们最熟悉的烟火里。可海葬不是一场说走就走的仪式,那些提前要做的“小功课”,藏着对亲人最妥帖的温柔。

先把“时间线”理顺——深圳的海葬服务由市民政局定期组织,提前1-2个月打电话到殡葬管理处问清楚批次和预约流程,比临时跑一趟更踏实。记得问清集合地点:大多是盐田港或蛇口港的指定码头,提前查好交通路线,避开早高峰。需要准备的资料不复杂:逝者的死亡证明、火化证,家属的身份证和亲属关系证明(户口本、结婚证都行),提前复印2份,装在透明文件袋里,找起来方便。

给亲人的行囊”,最关键的是骨灰盒——必须选可降解的环保盒!普通陶瓷或木质盒会伤害海洋,民政局有提供,或者去正规殡葬店买,别贪便宜买错。如果想带点逝者的“小念想”,比如生前戴的棉线手套、写了半页的笔记本,先问清楚能不能一起投放:塑料、金属绝对不行,纸质或布制的小物件大多没问题,但要提前和工作人员确认,别让心意变成“负担”。

家属的准备要“暖”也要“实”:当天要早起,集合时间通常在早7点前,提前30分钟到,别让大家等。衣服选深色棉质的,庄重又透气,海风硬,带件薄外套,别冻着肩膀。包里装瓶温水、两块巧克力——船程大概40分钟,有的家属会晕船,吃点甜的能缓一缓。晕车晕船药提前半小时吃,或者带个橘子皮,闻着清香味儿,比药更让人安心。

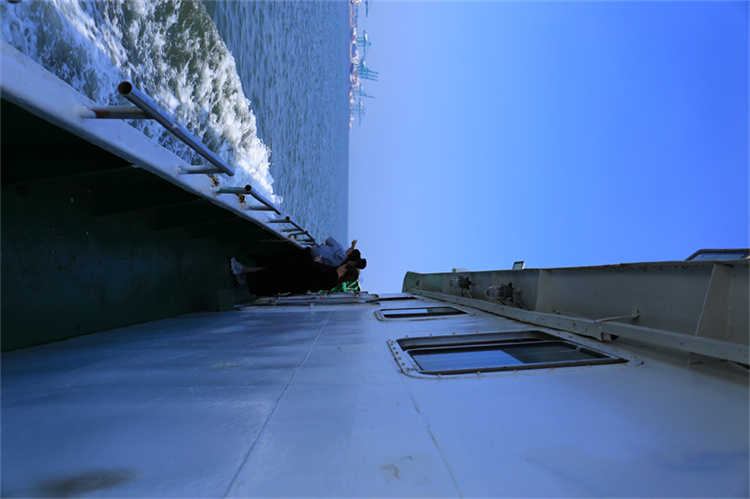

仪式上的“慢动作”最动人:船到指定海域后,工作人员会先轻声讲注意事项,接着是默哀——不用刻意忍住眼泪,哭出来也没关系,风会把情绪吹得软一点。如果想读祭文,写点“家常话”就行:“妈,上次你说想看深圳的蓝眼泪,今天我带你来啦,以后你就是最亮的那朵浪。”投放骨灰时,把降解盒轻轻放进海里,看着它顺着水流漂远,别着急转身,多站一会儿——海浪拍船舷的声音,就是亲人在说“我走啦,别担心”。

心理的“缓冲区”别忘了:告别从来不是“立刻好起来”的事。如果仪式后心里堵得慌,深圳有“生命关怀协会”的公益热线,能找专人聊聊;或者去深圳湾的海葬纪念园,那里有刻着名字的纪念牌,放束白菊,坐一会儿,风会把思念吹得轻一点。

最后要收的“凭证”:仪式结束后,民政局会给一份《海葬证明》,好好收着——不是为了“证明什么”,是给这份告别一个“温柔的收尾”。以后想他了,就去海边走一走:深圳湾的日落、大鹏湾的晨雾,都是他的模样——他变成了风里的盐味,变成了踩在脚边的浪花,变成了每个清晨叫醒你的潮汐。

海葬从不是“失去”,是让亲人住进了深圳最暖的风景里。那些提前做的“小细节”,不是“麻烦”,是我们用最实在的方式,说一句:“我亲爱的人啊,这次换我,把你照顾好。”