深圳的海,藏着多少人的故事。清晨蛇口港的风裹着肠粉香,傍晚深圳湾的浪卷着夕阳红,对于选择海葬的家庭来说,这片海不是终点,是亲人以另一种方式停留的港湾。如果你正准备为亲人选择海葬,不妨跟着这份有温度的指引,一步步走完这趟“向海的旅程”。

想了解海葬的第一步,是找到“入口”——深圳市殡葬服务中心或各区殡仪服务点都能提供咨询。打12345热线问清楚地址,或者直接去就近的网点,工作人员会递上一杯温水,慢慢讲清楚流程:从预约到材料,从仪式到后续。不用怕麻烦,他们见惯了红着眼眶的家属,说话都轻得像海风。

接下来要整理材料。其实不复杂:逝者的死亡证明、户籍注销证明,家属的身份证原件及复印件,还有火化后的骨灰证明。提前把这些装在透明文件袋里,标注好姓名,能少跑不少冤枉路。有位阿姨曾说:“提前整理好材料,就像帮亲人把行李收拾妥当,免得他‘路上’着急。”

预约是关键。海葬每周有1-2次,最好提前3天确认名额。记得问清集合时间和地点——大多是蛇口港或盐田港的指定码头,记在手机备忘录里,设个提前1小时的提醒,避免迟到。有次碰到一对年轻夫妇,因为堵车差点误了船,工作人员特意等了10分钟,说“没关系,亲人会等”。

海葬当天的仪式,藏着最暖的细节。码头签到台飘着百合香,工作人员会递上一束新鲜的白百合和淡蓝色祈福卡——你可以写“爸,今天的云像你种的棉花糖”,也可以写“妈,我学会做你爱吃的红烧肉了”。休息区的墙上挂着海葬照片:小朋友举着鲜花笑,老人摸着证书掉泪,年轻人对着大海比心,风把照片吹得沙沙响,像有人在轻声说“别难过”。

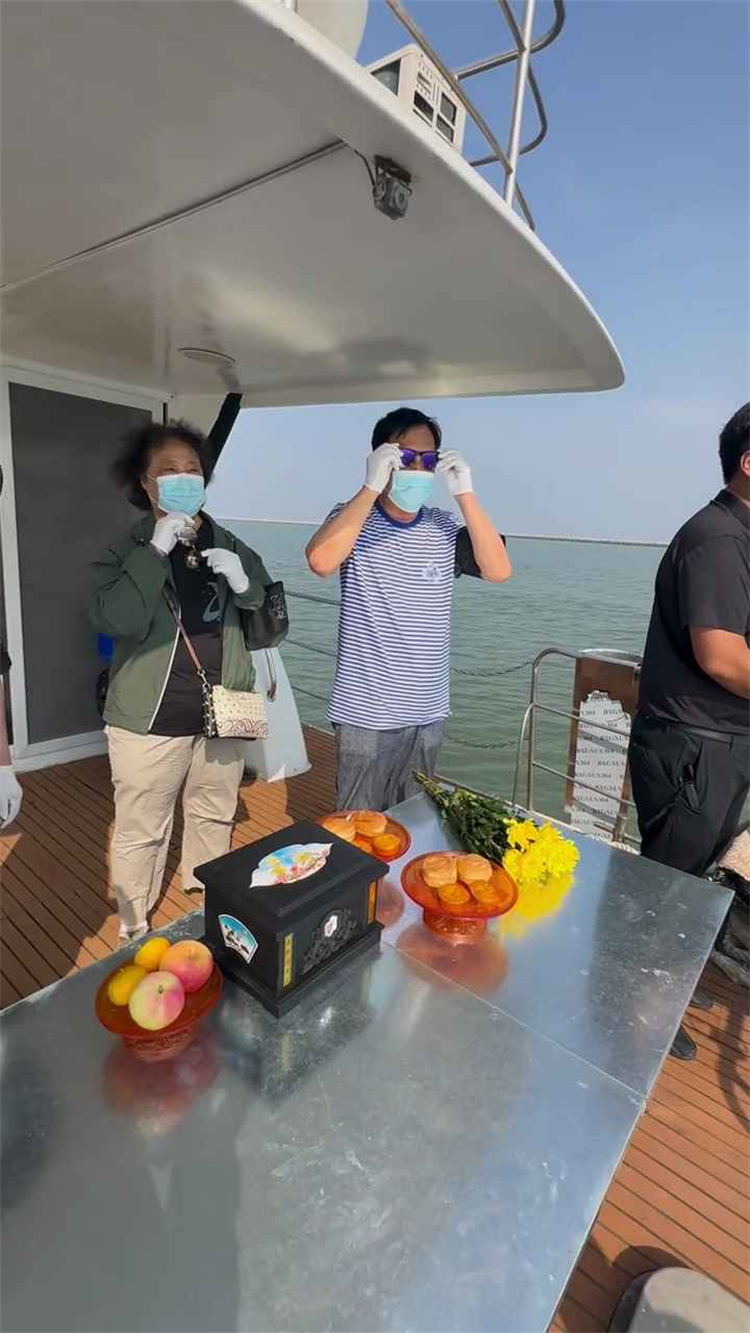

船开出去的1小时里,海风裹着咸味儿钻进衣领。有人靠在窗边看岸边高楼变小,有人摸着骨灰盒说“妈,那是你跳广场舞的公园”。到了指定海域,工作人员会轻声提醒:“可以了。”你把骨灰和鲜花一起放进海里,浪花卷着花瓣散开,像亲人最后一次拥抱大海。有位先生说:“那天浪不大,我看着骨灰沉下去,突然觉得他不是走了,是去海里找小时候摸鱼的自己。”

结束后,会收到一张蓝色封皮的海葬证书,上面写着逝者名字和日期——像给亲人留了张“海边的身份证”。每年清明或忌日,市殡葬服务中心会组织纪念活动,家属可以去深圳湾放束花,或者自己去海边坐会儿,说说最近的日子:“孩子考试进步了”“我学会养多肉了”,风会把这些话捎给海里的人。

还有些贴心提醒要记牢:带件外套,海上风比岸边大;有宗教信仰提前说,工作人员会调整仪式细节;老人小孩要扶好,舷梯有点滑。曾有位奶奶说:“那天穿了件薄毛衣,工作人员还帮我披了件外套,说‘阿姨,别冻着’,像我儿子生前那样。”

深圳的海从不是冰冷的。它装着清晨的肠粉香,装着傍晚的夕阳红,装着无数人的思念。选择海葬的人,变成了风里的咸味儿,变成了浪拍礁石的声音,变成了天上像棉花糖的云——他们没走,只是换了种方式,陪你看每一场海上的日出。