清晨六点的盐田港码头,海风裹着青芒果的甜香掠过栏杆。张阿姨攥着老伴生前的钓鱼竿站在岸边,身后跟着的机构工作人员正轻声核对仪式流程——这是她第三次来确认海葬细节,而这一次,她终于敢把藏在羽绒服内袋里的骨灰盒轻轻放在石凳上。

作为一座靠海而生的城市,深圳人的告别方式里,从来都有海的位置。但不是所有海葬,都能像张阿姨经历的这样,带着妥帖的温度。很多家属第一次接触海葬时,最怕的不是“把亲人交给海”,而是怕遇到不正规的服务:比如黑中介漫天要价,比如骨灰处理得粗糙,比如仪式草草了事,把一场告变成了“完成任务”。

深圳的正规海葬机构,恰恰是把“任务”变成“心意”的那群人。他们大多有民政局颁发的殡葬服务资质,办公桌上摆着清晰的价目表——从骨灰防腐处理到仪式场地布置,从鲜花采购到家属陪同服务,每一笔费用都写得明明白白。更重要的是,他们懂“告别需要细节”:比如提前一周和家属聊逝者的喜好,张阿姨的老伴爱钓深圳湾的石斑鱼,机构就特意找了渔民要了半筐新鲜的小银鱼,打算仪式上和花瓣一起撒进海里;比如知道逝者生前爱听粤剧《帝女花》,他们会提前调试音响,确保海风不会盖过那句“落花满天蔽月光”。

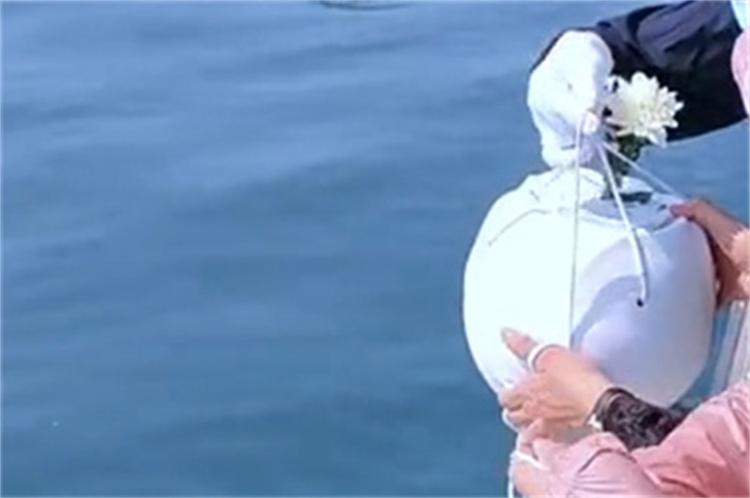

我曾跟着一家正规机构参与过一场海葬。逝者是位祖籍梅州的老教师,生前最爱在莲花山公园教小朋友背唐诗。仪式前一天,机构的陈经理带着家属去大鹏湾看场地——不是随便指一片海,而是蹲在沙滩上画圈:“这里涨潮时水流稳,不会把花瓣冲得太散;那边的礁石上有野生的三角梅,是老师生前种过的品种,我们会折几枝绑在花船上。”仪式当天,他们真的把三角梅编成了小花环,套在装着骨灰的可降解盒外,还在船尾挂了串老师生前戴的银手链——那是学生送的毕业礼物,磨得发亮。

“正规不是‘按流程走’,是‘把每一步都往心里走’。”陈经理说,去年有位来深打拼的年轻人,想把母亲的骨灰海葬,但怕老家的亲戚说“不孝”。机构特意派了位懂客家话的顾问,陪着年轻人回河源老家,和亲戚解释:“海不是‘没了’,是妈妈变成了风,变成了雨,变成了每年春天吹到老家荔枝林里的那阵暖。”最后亲戚们不仅同意了,还一起凑钱买了母亲爱吃的梅干菜,要撒进海里“让她带着家乡的味道走”。

深圳人的海葬情结,从来都和“开放”有关。这座城市里有太多“来了就是深圳人”的故事,海是连接五湖四海的载体——四川的阿姨说,海能流到长江;福建的大叔说,海能漂到湄洲岛;连刚毕业的年轻人都懂,海是“不用买机票的归乡路”。而正规机构的意义,就是把这份“归乡”的仪式,做得更体面:比如他们会给每位家属发一本烫金的海葬证书,封皮上印着深圳湾的浪纹;比如会建一个线上追思平台,家属可以上传逝者的老照片,写一句“今天喝了您爱喝的丝袜奶茶”,平台会自动把文字转换成海浪的声音,推送到家属的手机里。

上周遇到张阿姨时,她正蹲在码头捡贝壳。机构的小周蹲下来帮她扶了扶眼镜,递过去一杯温热的姜茶:“叔叔以前钓的鱼,总说要给您熬汤。今天我们撒的银鱼,肯定能顺着洋流,游到他常去的那片礁石旁。”张阿姨把贝壳贴在耳边,忽然笑了:“你听,里面有他钓鱼时吹的口哨声。”风刚好吹过来,把她的白发吹得飘起来,像极了老伴生前帮她梳头发的样子。

很多人问,海葬是不是“更简单”?其实不是。它是把“复杂的思念”,换成了“简单的陪伴”——就像深圳的海从来不会停