清晨的深圳湾畔,海风裹着荔枝林的甜香与海水的咸湿,漫过红树林的枝桠。每隔一周,这里都会驶出几艘漆着浅蓝底色的小船——船舷挂着黄丝带,甲板上摆着白菊,这是深圳市民政局指定的海葬服务船。但不少站在码头张望的家属,心里还揣着一团雾:“海葬是不是随便找个地方扔骨灰?”“会不会太简单,对不起逝者?”“要花很多钱吧?”这些“想当然”的误解,反而让原本该安心的事,多了些忐忑。

今天就和大家聊聊深圳海葬最常见的五个误区,帮你看清真实的海葬模样。

第一个误区:海葬是“自己找船扔骨灰”?错!深圳的海葬有严格的规范,绝对不是“私下找渔船就能办”。根据《深圳市殡葬管理条例》,海葬必须由市民政局认可的殡仪服务机构(比如深圳市殡仪服务中心、各区的殡仪服务站)组织,航线是海事部门审批的固定路线——一般是从深圳湾码头出发,驶向珠江口外的指定海域(距离海岸10公里以上)。而且骨灰袋必须使用可降解的环保材料(比如玉米淀粉制成的袋子),入水后3-7天就能完全分解,不会污染海洋。去年有位陈先生想给去世的父亲办“私人海葬”,找了艘渔船准备出海,结果刚驶出码头就被海事部门拦下——不仅违反了《海上交通安全法》,环保袋也没达标,最后还是通过官方机构重新办理,才完成了父亲的遗愿。

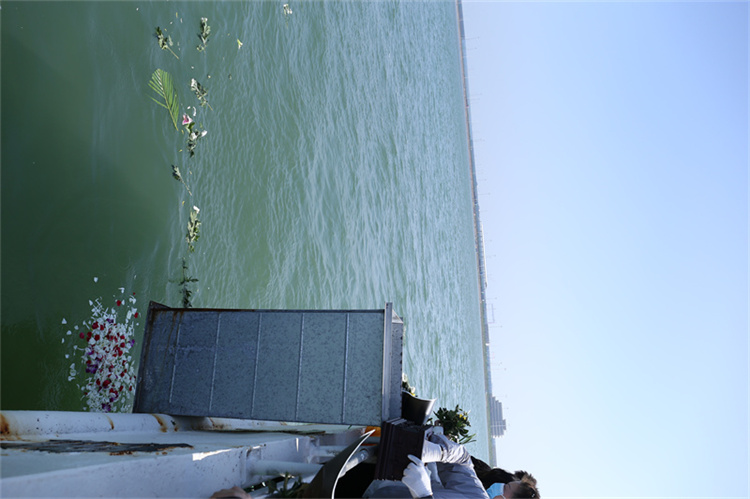

第二个误区:海葬“没有仪式感”?这大概是最让工作人员委屈的误解。深圳的海葬仪式,藏着很多“心细如发”的温度。上周跟着服务中心的船出海,甲板上摆着折叠桌,铺着浅灰色亚麻布,每家属面前都有个小托盘——里面是一支白菊、一张“追思卡”,还有一盒印着莲花的香薰。仪式开始前,主持人会播放家属提前提供的逝者照片:有位阿姨带了老伴生前最爱的粤剧磁带,工作人员帮忙播放《帝女花》的旋律,当“落花满天蔽月光”的唱词响起,阿姨摸着骨灰盒说:“老梁,咱们再听一次你最爱的戏。”撒骨灰时,工作人员会递上竹制小勺,家属可以一点点舀起骨灰,和花瓣一起撒向海面;有位小朋友想给奶奶办海葬,说“奶奶喜欢给我买棉花糖”,工作人员特意准备了手工棉花糖,让小朋友把糖撕成碎片,和骨灰一起入海。这样的细节,哪里是“没有仪式感”?明明是把逝者的“独特”,揉进了每一个环节。

第三个误区:海葬要花很多钱?恰恰相反,深圳的海葬有实在的补贴。根据2023年《深圳市殡葬基本公共服务实施意见》,本地户籍逝者的海葬服务,可享受“四免一补”:免费骨灰运输、免费环保骨灰袋、免费仪式用品、免费家属乘船;此外每例还能申请3000元补贴(直接打至家属银行卡)。就算是非深户,基本服务套餐(含仪式、船只)也只要1500元左右,远低于公墓墓穴费用。上个月有位湖北来的家属,给在深圳打工的母亲办海葬,工作人员告诉他“非深户也能享部分补贴”,最后只花了800块——他握着工作人员的手说:“本来以为要花几千,没想到这么实在。”

第四个误区:海葬是“草率的送别”?其实深圳的海葬,是“有归处的思念”。在大鹏新区的华侨墓园里,有一面“海葬纪念墙”——墙上刻着每一位海葬逝者的名字,旁边的二维码扫描后能看到逝者生平(家属可上传照片、文字)。每年清明,都会有家属来这里祭拜:有的摸着名字说“老陈,我带了叉烧包”,有的用湿巾擦去灰尘,轻声念“女儿,妈妈想你了”。还有的家属,会在海葬纪念日回到深圳湾码头,把写着思念的便签纸折成小船放进海里——海水带着纸船漂向远方,就像带着思念,去见那个人。

第五个误区:海葬“不能带逝者的东西”?错!