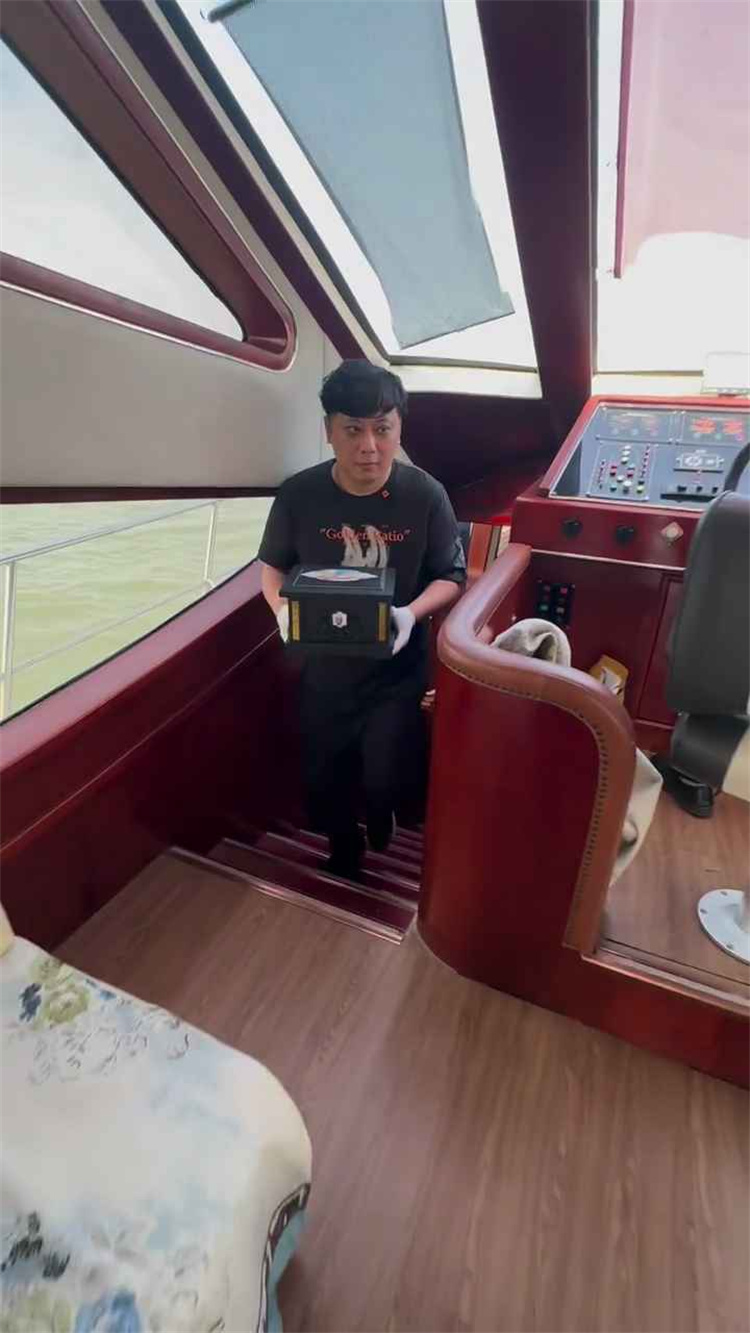

清晨六点的坪山小径湾,海风裹着木棉花的碎香掠过礁石,林阿姨蹲在岸边,把手里的白菊花瓣轻轻撒进浪里。花瓣顺着潮汐漂向远处,她摸出手机打开“海之念”平台,屏幕上跳动着一个蓝色坐标——那是去年老伴海葬的位置。“老陈,我带了你最爱的早茶过来,虾饺还是热的。”她对着海浪轻声说,声音被风揉进了涛声里。在坪山,海葬从不是简单的“骨灰撒海”,而是一场以“海”为媒的“生命纪念仪式”。区民政部门推出的“海之念”海葬服务,把“让思念有处可依”做到了每一个细节里。想选海葬的家属不用慌着跑部门,打个电话或者在“i深圳”APP上点几下就能预约。工作人员会第一时间联系,带着家属去社区服务中心填资料——其实也没多少表格,主要是坐下来聊聊逝者的故事:比如生前爱喝坪地的客家黄酒,或者总去马峦山摘捻子,这些细节会被写进仪式的祭文里。正式海葬那天,大巴会接家属到指定码头。船驶离港口时,工作人员会给每个人发一支白玫瑰和一瓶海水——那是从坪山海域取的,带着家乡的温度。仪式开始前,主持人会读祭文,不是生硬的套话,而是用“老邻居”“老茶友”这样的称呼,把逝者的生平揉进每一句里。然后家属们依次把骨灰盒放进降解袋,伴着《送别》的小提琴声,一起轻轻放入海中。浪头托了一下袋子,像是在和逝者打招呼,接着慢慢沉下去,融入深蓝色的背景里。仪式结束后,每个家属都会收到一份“海之忆”纪念包:里面有一张装着海沙的玻璃罐,一罐晒干的木棉花(坪山的市花),还有一张印着坐标的卡片。更贴心的是“海之念”线上平台,不仅能实时查看海葬位置的潮汐变化,还能留言、上传逝者的照片——林阿姨每天都会上去写两句话,有时候是“今天孙子考了满分”,有时候是“楼下的勒杜鹃开了,像你以前种的那样红”。去年有个90后姑娘,把在深圳奋斗了10年的妈妈送进海葬。妈妈生前是外卖骑手,最爱在午休时去坪山海边吃泡面,看货轮驶过。姑娘说,现在她每次送外卖路过海边,都会停两分钟:“妈妈就在海里,我送的每一份餐,她都能闻到香气。”深圳是座移民城市,很多人的青春都泡在海风里——加班到凌晨的深夜,坐在海边吃烤串;发工资的那天,和爱人在沙滩上踩脚印;退休后,带着孙子在海边捡贝壳。海葬,不过是把生命还给了最熟悉的风景。坪山的海葬服务,没把“死亡”说得沉重,而是把“回归”做成了温暖的事:你爱的人没有走,只是变成了海里的浪花,变成了吹过你发梢的风,变成了你每次看海时,心口那团软软的热。傍晚的坪山海边,夕阳把海水染成橘红色。林阿姨站起来,拍了拍膝盖的沙,对着蓝色坐标说了句“明天再来”。风里传来远处幼儿园的笑声,浪涛依旧温柔,就像所有没说出口的思念,都沉进了海里,变成了永远的陪伴。在坪山,海葬从不是终点,而是——“我在海里,等你来看我”。