清晨的深圳湾畔,海风裹着咸湿气息掠过红树林,远处货轮拖着长笛驶向伶仃洋。对于很多深圳人来说,海不是边界,而是关于"归处"的温柔约定。近年来越来越多家庭选择海葬送别亲人,政府的补贴政策,让这份"海洋之约"多了几分温度。

关于深圳海葬补贴,最受关注的是金额。根据2023年《深圳市殡葬服务补贴管理办法》,深圳户籍居民选择骨灰海葬的,每例可申请8000元补贴。这个数字覆盖了可降解骨灰盒、运输、仪式流程、家属船票等基本费用,让家属不用为"仪式成本"发愁。

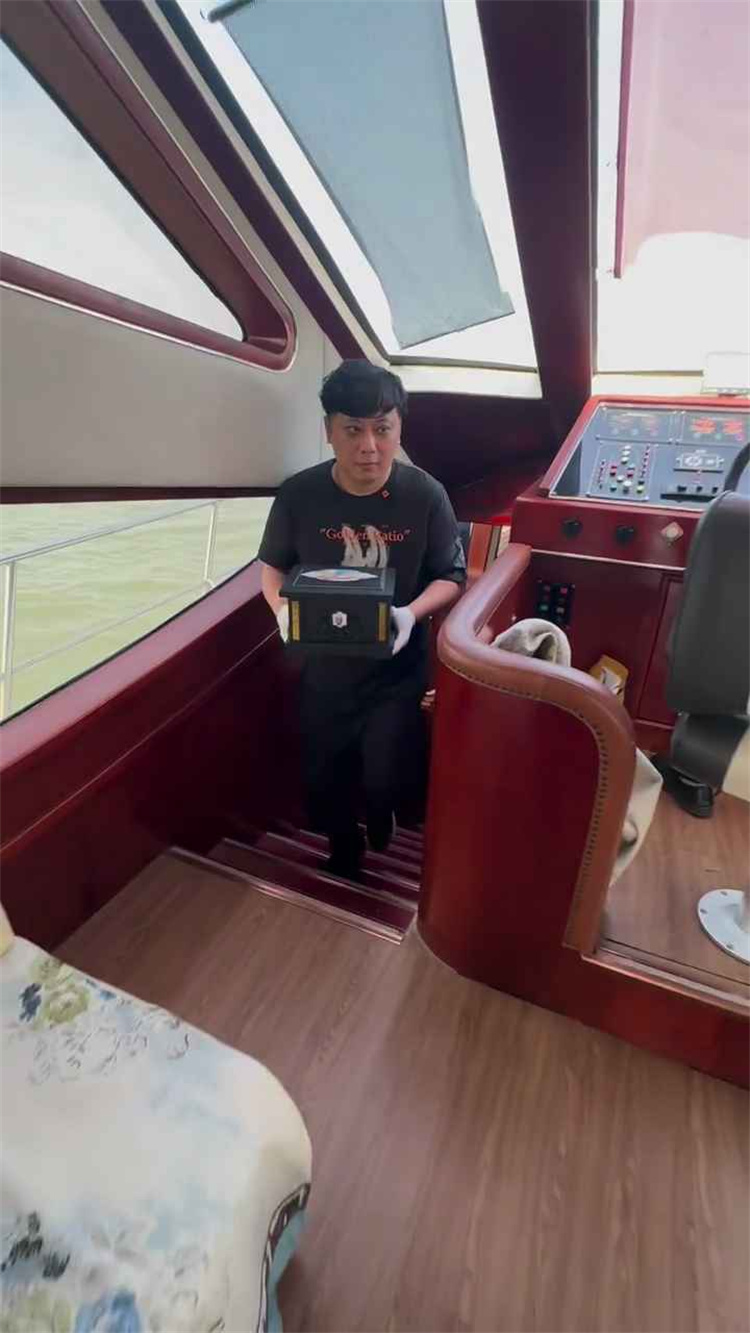

不是所有海葬都能领补贴,得踩准两个"关键点"。首先是户籍关联:逝者为深圳户籍,或直系亲属(配偶、子女、父母)有深圳户籍——兼顾本土化与人性化;其次是机构认可:需选择市殡葬管理部门备案的服务机构,生命之海"海葬中心,确保用可降解骨灰盒,不对海洋造成污染。

申请流程并不复杂。家属完成海葬后,带齐逝者户籍证明(或直系亲属深户证明)、死亡证明、海葬服务合同、亲属关系证明,到户籍所在地街道民政科填申请表即可。审核通过后15个工作日内,补贴直接打至家属账户。去年申请过补贴的罗先生说,父亲是盐田港老码头工人,生前总说"要回海里",补贴下来那天他买了父亲最爱的烧腊,坐在海边吃——风里的海味,像父亲的手拍着他肩膀。

深圳推行海葬补贴,藏着城市的"海洋哲学"。作为依海而生的城市,深圳土地资源金贵,海葬节约墓地资源,符合"生态城市"定位;更重要的是呼应深圳人的"精神归属"——很多人是"闯过来"的,根在海浪里,海葬是让逝者以"海洋方式"继续陪伴城市。就像红树林的根须扎进滩涂,撒入海中的骨灰会变成浮游生物的营养、鱼群的食物,最终成深圳的一部分。

海葬从不是强制选择,深圳殡葬政策强调"尊重意愿":想选墓地有生态墓园,想选树葬有公益性树葬区,想选海葬有补贴和服务。每一种选择都被看见,每一份"告别"都被温柔对待。

傍晚的大鹏湾,海葬船驶向深海,工作人员轻声说"送您回家"。海浪接过骨灰盒,没留下痕迹——但风里的咸湿、浪拍礁石的声音,还有家属脸上的平静,都在说:这不是结束,是另一场开始。而深圳的海葬补贴,就是这场"开始"里最暖的注脚——它用数字告诉每一个家庭:你选的"归处",我们懂;你要的"支持",我们在。