清晨的深圳湾畔,风裹着咸湿水汽掠过红树林,穿藏青旗袍的阿姨蹲在岸边,把白菊轻轻撒进浪里——这是她第三次来送丈夫。去年春天,他们坐在深圳市海葬服务中心的接待室里,听工作人员指着卫星图讲大鹏湾的潮汐,如今丈夫的骨灰已与那片海融成同一种蓝。

很多人对海葬的印象停留在"冰冷流程",但真正走进翠竹路23号的服务中心,才会发现这里藏着最暖的告别。门口爬着常春藤,推开门是浅灰色沙发和茶香,桌上摆着海域卫星图与流程手册,工作人员从不会急着讲规则,而是先泡杯茶,慢慢听家属讲逝者的故事。负责接待的李姐是老社工,上个月遇到陈阿姨——她丈夫是深圳中学的语文老师,一辈子爱读海子。李姐翻出《海子诗集》说:"仪式时把诗页剪小条,和骨灰一起撒,每朵浪都是他的诗。"陈阿姨当场红了眼:"这才是老周想要的。"

预约海葬的过程,更像"把愿望熬成具体的温度"。首先确认身份:深圳户籍或非深户但在深圳去世的逝者都可以;接着选海域——大鹏湾浪缓如老茶,适合喜静的人;大亚湾有小岛如翡翠,适合爱热闹的;深圳湾能看见天际线,适合在深圳打拼的人。选好海域,再聊细节:想放逝者最爱的歌吗?撒什么花?(服务中心备着百合、康乃馨,若要蓝星花这类小众品种,会提前去花市买)甚至想让船绕深圳大剧院转一圈(逝者曾在那看剧),工作人员都会协调海事部门。

上周遇到的张先生,父亲是跑了一辈子深圳-香港航线的老水手,临终前说"想回海里当老船长"。服务中心翻出他的船员证复印件,特意选了大鹏湾航线——那是父亲当年的第一条航线。仪式当天,船刚驶出码头就放起《水手》,风把歌声铺在海面上。到盐田港附近(父亲曾停靠的码头),工作人员喊"慢下来",张先生把骨灰轻轻撒进浪里,突然一条小鱼跳起来,像在和老船长打招呼。他说:"那天的海亮得像父亲的铜表链。"

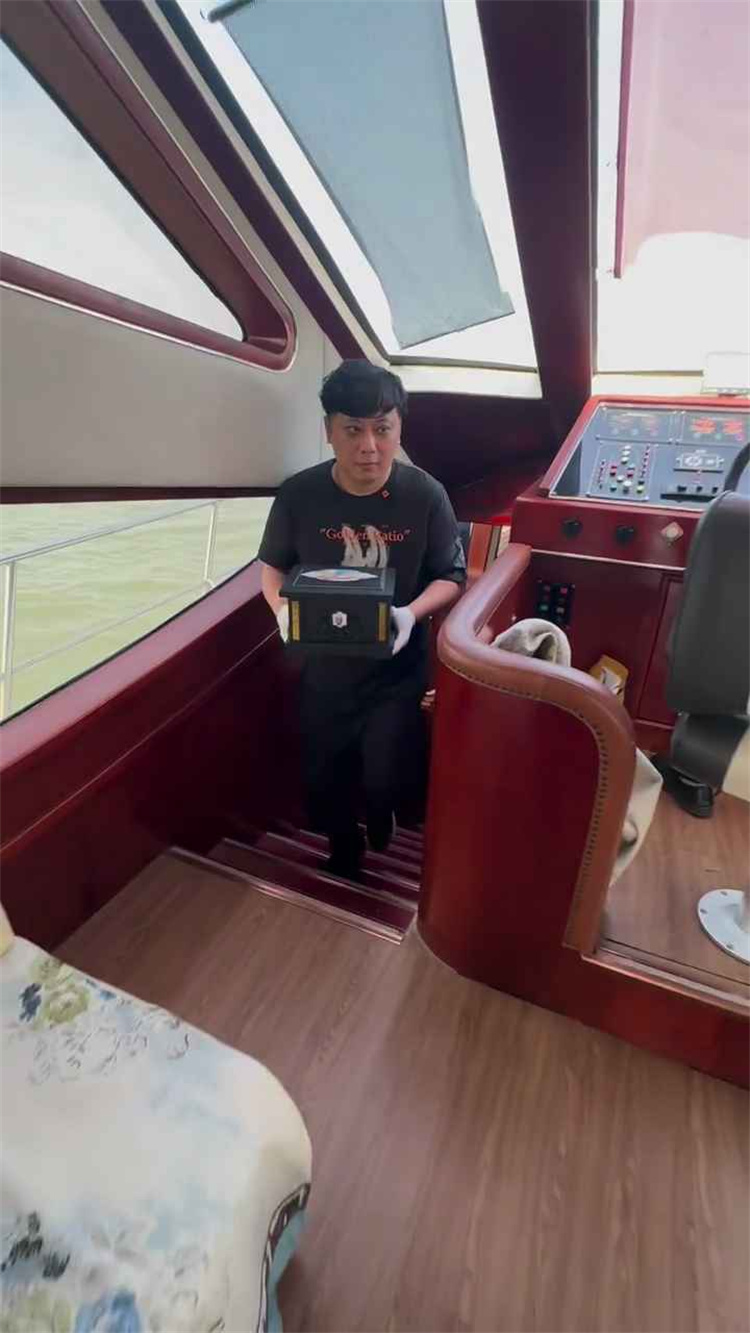

常有人问"海葬会不会不庄重?"其实服务中心把每一场都做成"专属仪式":改造过的船有封闭祭奠区,铺着深色地毯,摆着鲜花挽联;工作人员会扶老人、查三天天气(遇台风立刻改期);撒骨灰用特制漏斗,不让风打散——像逝者慢慢走进海里。

走出服务中心时,恰好看见穿逝者旧毛衣的阿姨抱着骨灰盒进来,手里攥着逝者海边钓鱼的照片。工作人员笑着迎上去:"阿姨坐,聊聊叔叔的钓鱼故事吧。"阳光落在她头发上,她翻开照片:"他总钓最小的鱼,说小鱼更有灵气……"

深圳的海从不是冰冷的。服务中心里的故事、慢慢成真的愿望、浪里飘着的歌与诗,都是对逝者最柔的纪念。预约海葬从不是"办手续",是帮逝者与海签一份"永远在一起"的契约——而这里,就是帮你写契约的人。