清晨的深圳湾畔,风裹着咸湿水汽掠过红树林,远处货轮拖着淡蓝色尾迹驶向深海。对于很多深圳家庭来说,这片陪伴了一代又一代人的海,如今有了更温暖的意义——它成为生命最后的归处。去年冬天,陈阿姨陪着父亲完成海葬时,才真正懂了这种“归处”的温度。

陈阿姨的父亲临终前说:“我不想占土里的位置,就去海里吧,我喜欢听海浪声。”一开始她担心费用高、流程麻烦,直到打开“深圳民政”公众号才发现:海葬居然全免费——从可降解骨灰盒、出海船只,到仪式鲜花、家属往返大巴,甚至个性化的音乐播放,都是服务中心免费提供的。“审核也快,三天就通过了,工作人员还特意问‘叔叔有没有喜欢的歌?我们仪式上放’。”

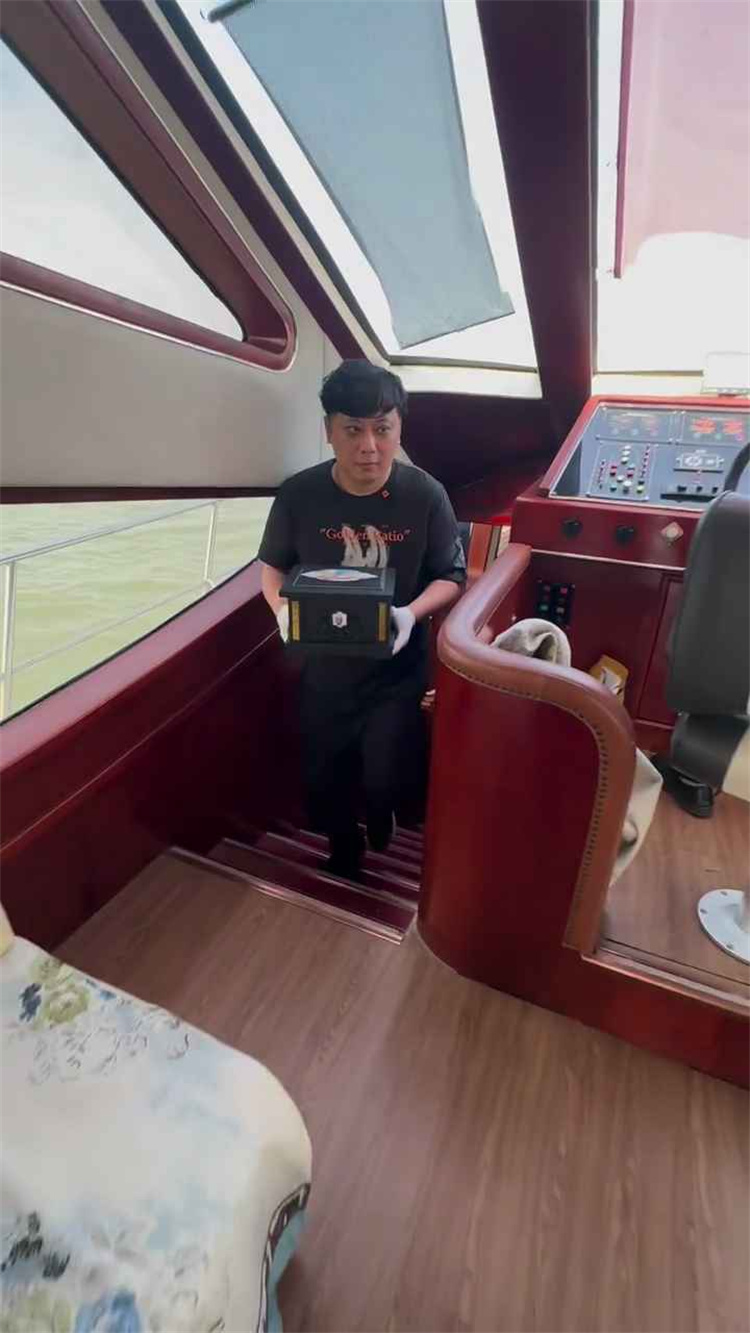

其实流程比想象中更有人情味:先在公众号填申请表,上传逝者身份证明和亲属关系材料;审核通过后,服务中心会确认时间——每月2-3场集体海葬,也支持个性化专场(比如选逝者生日);仪式当天,家属跟着大巴到盐田港,上船后有工作人员引导:桌上摆着逝者照片,循环播放生前爱听的曲子,家属可以慢慢和亲人说说话,最后把骨灰轻轻放入海里。陈阿姨蹲在船边,对着大海说:“爸,我带了您最爱的花生糖,就在袋子里,别嫌甜。”工作人员适时递来热奶茶:“风大,喝口热的。”

服务中心的“小心思”藏在每一个细节里:每位逝者都会得到一张“海洋纪念卡”,印着海葬的经纬度坐标——“北纬22°32′,东经114°24′”。陈阿姨把卡片装在钱包里,“想爸了就打开地图定位,好像能听见海浪声”;还有“代祭服务”,今年清明她去外地,工作人员主动帮忙放白菊、拍视频,视频里湛蓝的海面上,工作人员举着花说:“叔叔,陈阿姨说家里一切都好,您放心。”

深圳推广海葬,从不是“强制选择”,而是“提供更有温度的选项”。作为依海而生的城市,深圳土地资源紧张,传统墓葬不仅占用空间,还加重家属经济负担。海葬不是“消失”,而是让生命回到自然——就像那位28岁的姑娘,抱着母亲的骨灰盒上船,播放母亲生前唱的《小星星》,仪式结束后对着大海喊:“妈,我拿到研究生录取通知书了,是你想让我读的教育学!”风卷着她的声音飘向远方,海浪拍打着船舷,像母亲温柔的回应。

至于大家担心的“污染问题”,服务中心早有考虑:使用的是淀粉+竹纤维材质的可降解骨灰盒,3-6个月就能完全溶解,骨灰本身是无机物,不会对海洋造成伤害。工作人员笑着说:“我们检测过,海葬区域的海水质量和其他地方一样,甚至因为常有人放鲜花,那里的鱼比别处多。”

离开服务中心时,门口挂着一幅标语:“海是温柔的怀抱,生命在这里延续。”其实政策从不是冰冷的条款,而是把“理解”和“尊重”揉进每一个环节——让失去亲人的人,不用为费用发愁,不用为流程奔波,只用带着思念,赴一场和大海的约会。

风里依然飘着咸湿的味道,远处货轮鸣笛而过,深圳的海依旧繁忙,却因为这些温暖的政策,多了几分温柔。就像陈阿姨说的:“以前觉得海葬是结束,现在才明白是开始——爸变成了海浪,变成了海风,变成了我窗前的月光,从来没离开过。”