清晨的大鹏湾刚揉开眼,薄雾裹着咸湿的海风漫过较场尾的民宿屋顶,海浪拍着杨梅坑的礁石,发出像极了“回家”的召唤。对于许多深圳人来说,这片陪伴过无数次周末露营、亲子赶海的蓝,如今多了一层特别的意义——它成了生命最后的温柔归处。

2023年,大鹏新区推出的海葬政策,不是一份印在文件上的通知,更像给在乎这片土地的人递了一张“海的邀请函”。作为深圳生态脉络最清晰的区域,大鹏的选择里藏着对自然的敬畏:既然这片海养育了一代又一代“赶海人”,那让生命回到海里,才算完成一场最深情的循环。

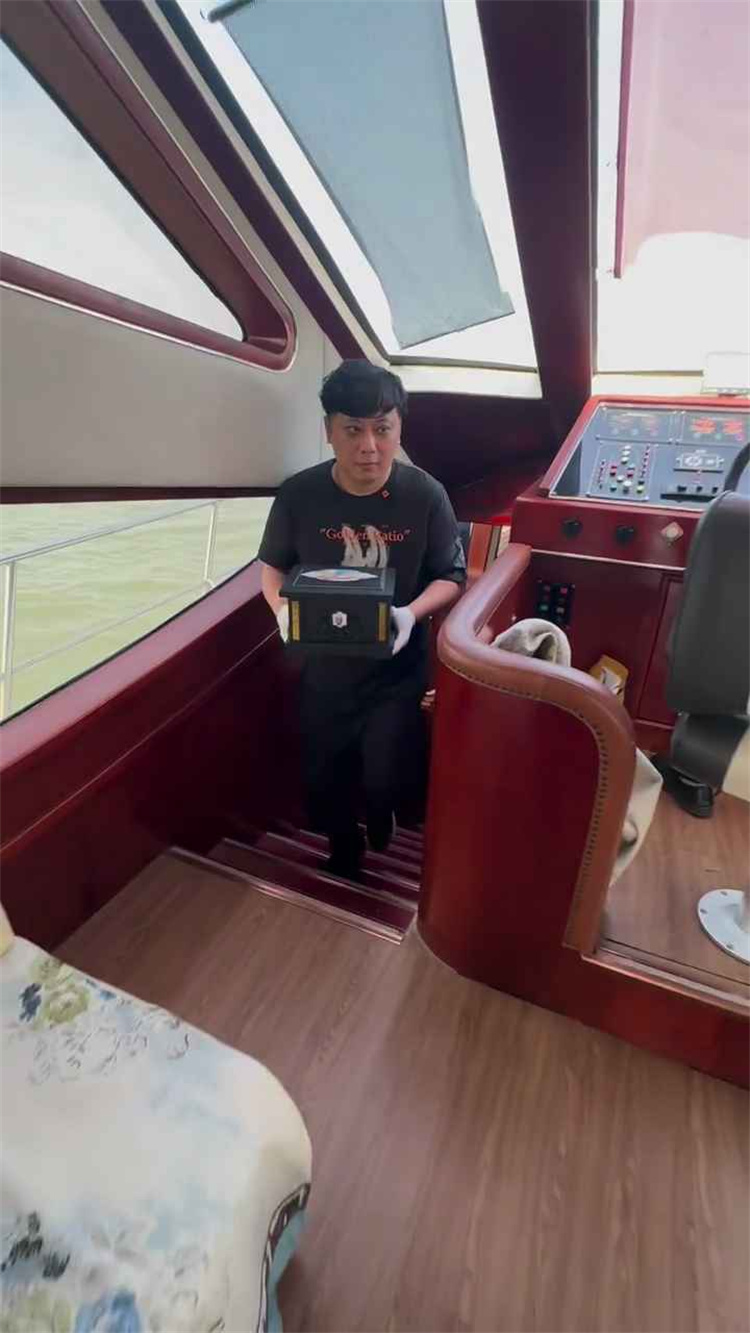

政策里的每一条都带着温度。深圳户籍或在深缴纳社保满一年的居民,只要选择大鹏海域的海葬服务,家属能拿到4000元补贴——不是冰冷的数字,是政府想帮着抚平告别时的褶皱。流程也简单得像一次海边散步:先去街道办或殡葬服务机构填张表,选个晴天(或逝者生前喜欢的日子),当天会有专车接家属到南澳码头。船上没有刺眼的白菊,只有工作人员提前摆好的素色花瓣,仪式很短,却足够郑重:家属捧着骨灰盒,听着司仪念一句“愿风托着你,回到海的怀抱”,再把骨灰和花瓣一起撒进指定海域。没有哭声震天,只有海浪声裹着轻声的诉说,像逝者在回应“我到家了”。

去年夏天参加过海葬的林姐说,她先生生前最爱的事,就是周末带着儿子去大鹏钓石斑。撒骨灰那天,儿子把爸爸的钓鱼竿靠在船舷上,往海里丢了一把炒米——那是先生钓到大鱼时必撒的“谢礼”。“风把炒米吹得飘在水面,像撒了一把星星,”林姐摸着船舷上的盐渍,眼睛弯成月牙,“我没哭,反而觉得他就在旁边,抱着鱼竿笑我‘你又把花瓣撒歪了’。”这种温柔的告别,是大鹏海葬最动人的地方:它不强迫你“忘记”,而是帮你把思念变成海风里的咸,浪尖上的光,变成每次去大鹏看海时,心里那声“我又来看你了”。

其实大鹏的海葬政策,藏着这座城市对“生命”最本真的理解。比起挤在狭小的公墓里,对着冰冷的墓碑说话,把生命还给自然,才是对“活着”最好的致敬。那些撒进海里的骨灰,会变成浮游生物的养分,变成鱼的鳞片,变成下次涨潮时拍在脚边的浪——它们没有消失,只是换了种方式,陪着深圳人看每一场海边的日出,听每一次台风天的浪鸣。

傍晚的大鹏湾,夕阳把海面染成蜜色,有渔民收网时喊着“今天抓到石斑啦”,有小朋友举着贝壳跑过码头,风里飘着烤鱿鱼的香。那些选择海葬的人,没有离开,他们成了这片海的一部分:是杨梅坑栈道上吹过的风,是西涌沙滩上晒暖的沙,是每个深圳人提到“去大鹏看海”时,心里那点软乎乎的温暖。

有人说,海葬是“最孤独的告别”,可在大鹏,它是“最热闹的回家”——因为这片海,装着太多人的故事:第一次约会的牵手,第一次带孩子赶海的笑,第一次和朋友露营的酒。当生命回到这里,所有的故事都不会结束,只会变成海浪,一遍又一遍,讲给后来的人听。