张阿姨最近总坐在阳台发呆,手里攥着老伴的照片——照片里的老头穿着短袖,站在深圳湾的海风里笑。老伴走前说过,“别买墓地,我怕挤,就想回海边”。可张阿姨犯了难:海葬要花多少钱?深圳有没有补贴?会不会给孩子们添负担?像张阿姨这样的疑问,藏着深圳很多家庭对“身后事”的柔软考量。

在深圳,选择海葬的家属能拿到一笔实实在在的补贴——每例8000元。这个数字不是冷冰冰的规定,而是民政部门摸透了家属的难处:海葬需要专用撒放设备、运输车辆和全程服务,8000元刚好覆盖大部分成本,让家属不用为钱皱眉头。张阿姨后来跟着社区小王办手续时发现,申请条件其实很“接地气”:去世亲人得是深圳户籍,得真把海葬当最终安葬方式,不管是参加政府组织的活动还是找有资质机构办理,只要能拿出“撒海凭证”就行。

流程也不麻烦。张阿姨带齐老伴的死亡证明、户口本、海葬机构给的凭证,还有自己的身份证和银行卡,交给街道民政科,没几天补贴就打到卡上了。“我以为要跑好几趟,没想到这么简单”,她摸着手里的纪念证书,上面印着老伴撒海的日期,还有一行小字“大海是最温柔的归处”。

其实补贴只是政策的“见面礼”,背后的深意更动人。深圳土地寸金寸土,传统墓地不仅贵还占资源,海葬却能让亲人回到最爱的地方。住在南山区的李叔叔给父亲办海葬时说:“爸生前是钓鱼迷,每周都去大鹏湾。现在把他撒在那里,像还坐在礁石上等鱼上钩——这比埋在墓地里更‘对味’。”那8000元补贴刚好付了服务费,让他不用因钱放弃父亲的心愿。

还有些家属一开始担心“海葬不吉利”,接触后才明白:所谓“安”从来不是“埋在土里”,而是“回到心里”。深圳的海葬服务很贴心,会有专门仪式,工作人员轻轻撒骨灰,还给家属“纪念册”,里面有现场照片和手写的话:“他没消失,只是变成了海风,变成了浪花,永远陪着你。”

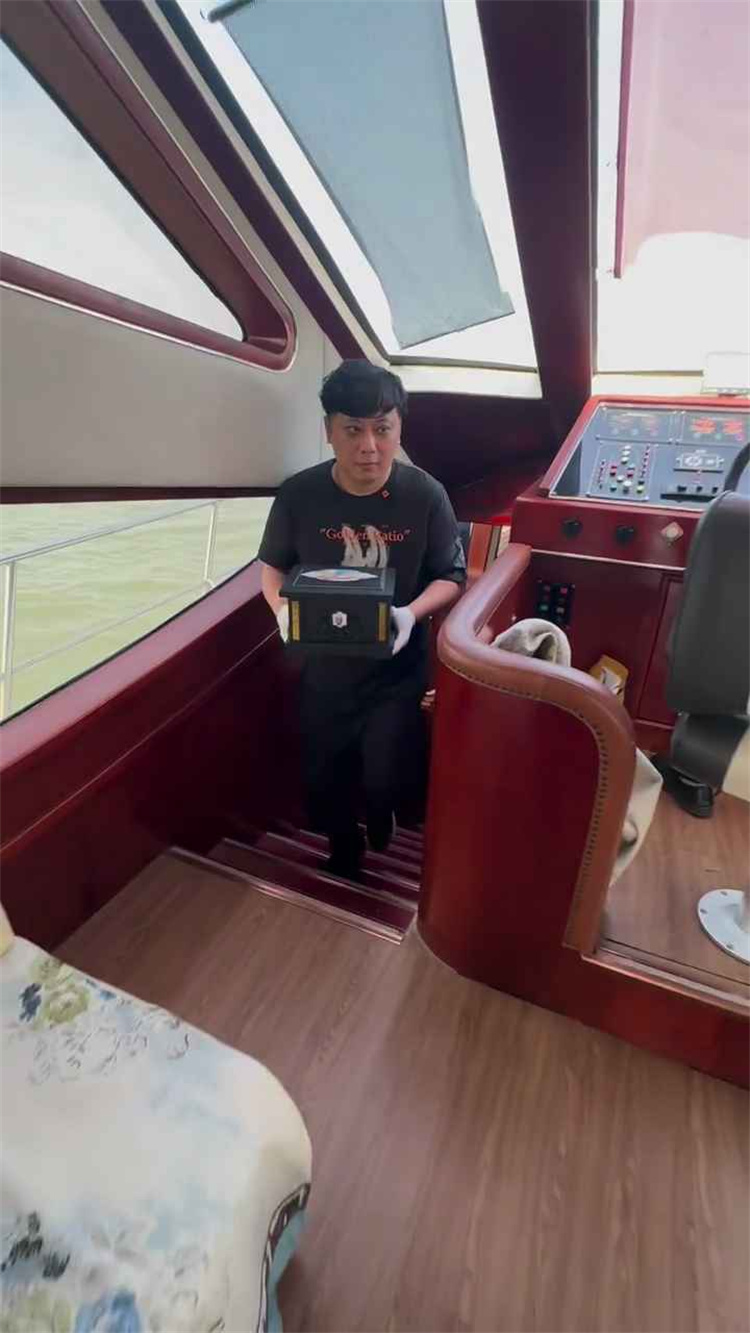

张阿姨最终给老伴办了海葬。那天她站在船头,看着骨灰融入深圳湾的海浪,风里的咸味像极了老伴生前带她去海边的味道。“他应该高兴”,她摸着纪念证书笑:“补贴帮了大忙,可更重要的是,我完成了他的心愿。”

在深圳,海葬早已不是“冷门选择”。补贴政策像根“暖心线”,连起政府善意与家属心愿——它不是“鼓励”海葬,而是“支持”那些想给亲人最好归处的家庭。毕竟爱从来不是“占着一块地”,而是“让他回到最爱的地方”,而深圳的8000元补贴,就是给这份爱的最实在“撑腰”。