清晨的深圳湾还裹着薄雾,我站在观海栈桥旁,看见远处的殡葬船缓缓驶出港口。船头的工作人员捧着素色骨灰盒,身边撒着粉色木棉花瓣——这是一场海葬仪式。风把花瓣吹向海面时,有位阿姨摸着胸前珍珠项链轻声说:“老周,你终于回到喜欢的海里了。

这两年在宝安,我接触过不少选择海葬的家庭,发现大家对这种安葬方式的态度悄悄变了:从前总有人问“会不会太冷清”“手续麻烦吗”,现在更多人说“他生前最爱去小梅沙钓鱼”“这样的方式才像他”。改变的背后,是宝安用政策把“好好告别”的期待,变成了触手可及的温暖。

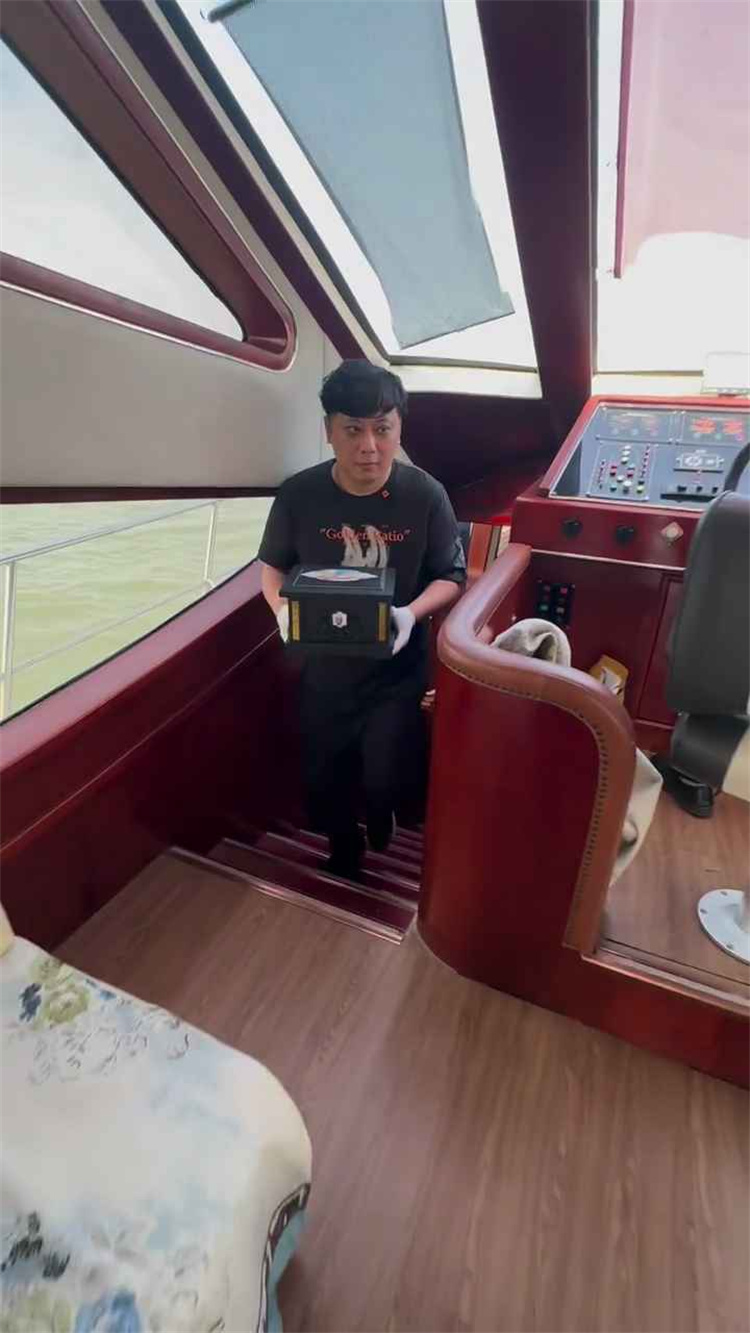

最实在的支撑是真金白银的补贴——符合条件的宝安户籍居民,选择海葬能拿到6000元生态安葬补贴。这笔钱不只是覆盖流程费用,更像一句“放心选,有我在”的承诺。但政策的温度远不止于此,殡葬服务中心的“一站式服务”把麻烦事都揽了过去:从预约那天起,工作人员会帮着对接所有环节——免费提供可降解骨灰盒,预留温馨的告别厅做追思,甚至会根据逝者爱好调整细节:给爱听粤曲的老人放一段《分飞燕》,给喜欢钓鱼的叔叔准备陶制小鱼摆件。

张阿姨的故事最让我触动。她老伴周叔是个“海痴”,退休后每天骑电动车去深圳湾钓螃蟹,晒得黝黑却总说“海里有我的老伙计”。去年周叔走后,张阿姨想选海葬,可连手机预约都不会。社区民政专员主动上门帮填申请表,殡葬中心工作人员全程跟着:仪式那天,特意找了竹笛手吹周叔常哼的《渔光曲》,还帮张阿姨一起叠了二十片纸花瓣。“他们没让我慌,反而帮我把老周的喜好都记着了。”现在张阿姨每周都去深圳湾散步,说风里的咸味儿像极了周叔钓鱼时的味道。

其实宝安的海葬政策,从来不是“推广”某种方式,而是“接住”每一种生命选择。这座靠海而生的城市,把海洋文化揉进了对生命的尊重里——海葬不是“消失”,是让逝者以另一种方式融入城市血脉:那些撒进深圳湾的骨灰,会随着潮汐去到小梅沙礁石缝,去到蛇口码头边,去到每一个他们曾经停留的地方。而政策做的,就是把这份“融入”变得更体面、更温柔。

上个月再去海葬仪式,结束后有个年轻人蹲在岸边放漂流瓶。他说:“我爸生前总说等我结婚,要带孙子去海边玩沙。现在他先去占位置了,等我们来的时候,他肯定在风里等着。”风掀起他的衣角,远处船鸣笛回应,我忽然懂了:宝安的海葬政策从来不是冰冷条文,是把“以人为本”写进每一个细节——怕你麻烦就简化流程,怕你遗憾就丰富仪式,怕你“忘记”就把思念变成风里的海味、潮汐里的回声。

黄昏时沿着栈桥往回走,岸边木棉落了一地花。风里传来卖鱼婆的吆喝,夹杂着远处汽笛声,像极了周叔当年钓鱼的场景。原来最动人的政策,是让“好好告别”不再是奢侈品,是让海葬变成“回家”——回到深圳的海里,回到生命最初的温柔里。而宝安做的,就是给这份“回家”,开了一扇最温暖的门。