清晨六点的深圳湾畔,木棉树刚抖落最后一滴晨露,张秀芬阿姨就抱着布包坐在了观海栈道的石凳上。布包里是老伴李建国的骨灰盒——去年冬天,老李走的时候攥着她的手说,"我这辈子最爱的就是每天和你去海边走圈,要是能留在海里,也算没白活。"可那时候张阿姨还犯愁,听说海葬要花好几千块,她退休金不多,总觉得"对不起老头子"。直到上个月社区居委会的小王上门,笑着递来一张宣传单:"阿姨,今年深圳海葬全免费了,连鲜花和船只都不用您掏腰包。

张阿姨的故事,是今年深圳街头巷尾常能听见的"新家常"。从2024年1月1日起,深圳市殡葬管理所正式推出"全免费海葬服务"——不仅免去了以往的船只使用费、骨灰撒放费、鲜花费,甚至连家属往返的大巴车都安排好了。负责海葬服务的王姐说,政策出台第一个月,预约电话就接了八十多通,"以前问的人多,真正敢试的少,现在一听免费,好多老人自己就拿着身份证来报名了。"

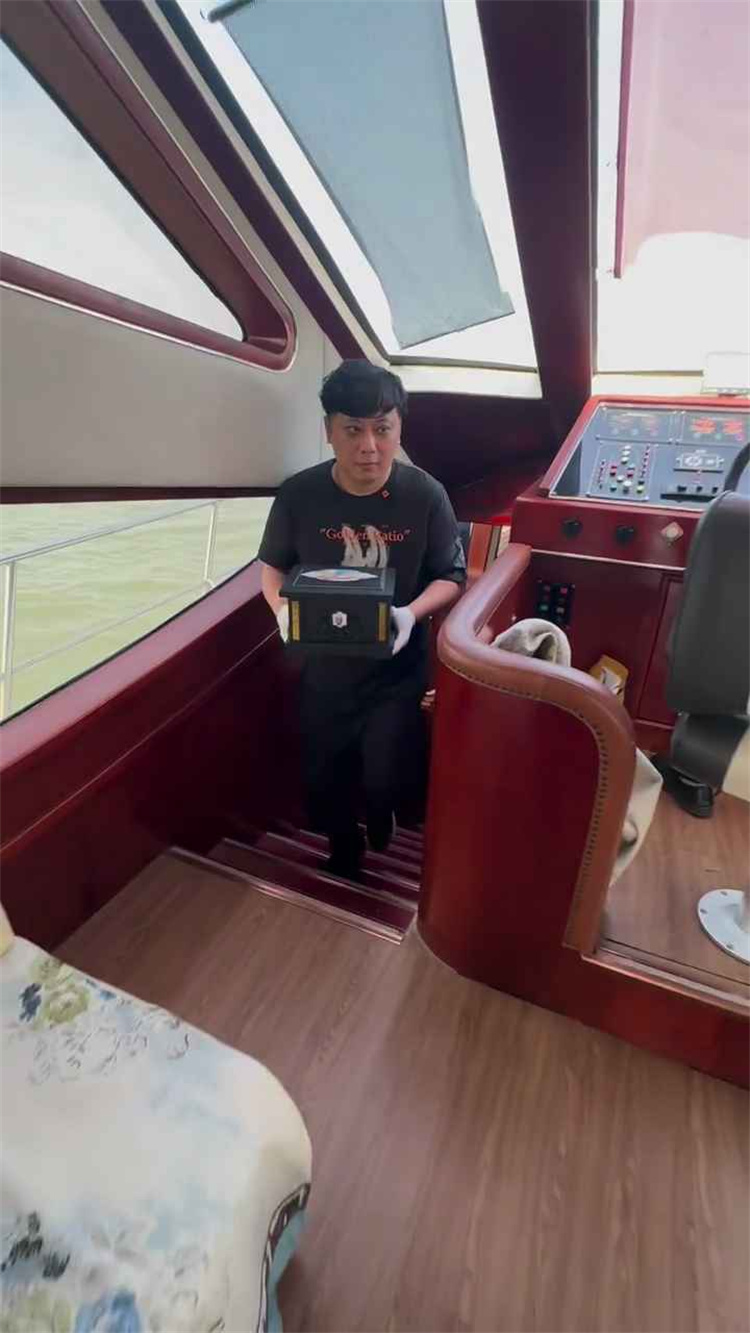

上上周跟着张阿姨去了趟海葬现场,才懂这份"免费"里藏着的不是敷衍,是慢工出细活的温柔。清晨七点,家属们在盐田港码头集合,工作人员给每个人发了一束白菊和一个透明的小玻璃罐——"要是想留点儿念想,可以装一勺海水回去。"船开出港口二十分钟,抵达专门划定的"生态安葬区",广播里飘起老李生前爱听的《天涯歌女》,王姐轻声提醒:"家属要是想说话,现在可以说了,海浪会把声音带给他。"张阿姨摸着骨灰盒上的照片,声音抖得像岸边的芦苇:"老头子,你看这海多蓝,比咱们以前散步的深圳湾还蓝。"话音刚落,工作人员捧着骨灰盒走到船尾,将骨灰和玫瑰花瓣一起撒进海里——风把花瓣吹得打了个旋,海浪轻轻托了托,像是在跟老李打招呼。

其实这些年,深圳人的"告别观"早悄悄变了。我楼下的陈叔是老渔民,去年夏天把去世的儿子送进了海里,他说:"我儿子小时候跟着我打渔,翻遍了深圳的每一片海域,海葬不是'没了',是'回家'。"而更年轻的一代,已经开始把海葬当成"浪漫的约定"——上周去社区做采访,28岁的林小姐拿着父母的遗嘱说:"我爸妈说了,等他们走了,要把骨灰混着我小时候捡的贝壳一起撒去大鹏湾,就当一家三口永远在海边'野餐'。"

当然也有人问,"免费会不会偷工减料?"负责政策执行的刘科长笑着解释:"我们的船只都是符合海事标准的专业殡葬船,每趟出海前要做三次消毒;骨灰撒放的位置是市海洋局划定的'无捕捞区',不会影响海洋生态;就连家属手里的鲜花,都是前一天从花卉市场挑的新鲜白菊——免费是政策给的福利,服务质量是我们攥在手里的底线。"

傍晚六点,我陪着张阿姨回到深圳湾。她把装着海水的玻璃罐放在石凳上,对着海面轻声说:"老头子,今天的风里有你最爱的咸味儿。"夕阳把海面染成了蜜色,不远处有个小姑娘举着纸船跑过来,纸船上写着"爷爷,我考了双百分"。风把纸船吹向远方,海浪接过来,慢慢晃进了暮色里。

原来最动人的告别,从来不是用土堆起一座山,而是让爱的人回到他最爱的地方。深圳湾的风里,藏着的不只是木棉的香气,还有这座城市对生命的另一种理解——所谓"安息",不过是让他变成风里的咸味儿,浪里的碎光,变成每一次你走到海边时,轻轻拂过发梢的那阵温柔。就像张阿姨说的:"以前总觉得'没了'是终点,现在才明白,他不过是换了个地方,接着陪我看海。"