这是深圳海葬最常见的场景。作为依海而生的城市,深圳把海葬做成了一件"有温度的事"。2018年起,深圳市民政局正式推出免费海葬服务,从那以后,越来越多家庭选择让亲人的最后一程,融入深圳湾的浪涛里。

说起海葬的"免费",不是简单的费用减免,而是把家属能想到的、没想到的环节都包进了温柔里。骨灰撒海的船票是免费的,最多可以陪4位家属;骨灰的无害化处理是免费的,工作人员会用可降解的棉布袋装好,不会对海洋造成一点污染;甚至连家属手里的纪念证书都带着温度——证书上印着撒海当天的海域坐标,还有一行小字:"这里是他/她和深圳的另一个约定"。

办理流程也比很多人想的更贴心。不用跑断腿,只要带着死亡证明、亲属关系证明,到户籍所在地的街道民政科或者殡仪馆就能咨询。如果家属行动不便,打个电话,工作人员会上门收材料。有次我跟着去采访,遇到一位坐轮椅的阿姨,工作人员蹲在她脚边,把申请表逐行念给她听,还特意把字体调大了两倍:"阿姨,您看这里要填叔叔的出生日期,没错吧?"

最让人触动的是"私人定制"的细节。工作人员会提前和家属聊很多——老人生前喜欢吃什么?有没有特别爱的歌?甚至有没有想对谁说的话。有位老人是老水手,一辈子跑遍了南海,工作人员特意把撒海的海域选在他当年常走的航线;有位阿姨生前爱跳广场舞,撒海时船上放了她最爱的《小苹果》,家属笑着抹眼泪:"她要是在,肯定要跟着扭两下";还有个小朋友,爷爷生前总带他去海边捡贝壳,工作人员帮他准备了一个玻璃罐,装了满满一罐贝壳,撒骨灰的时候,小朋友把贝壳一起放进海里:"爷爷,这些贝壳给你,以后我再捡新的给你"。

去年秋天,我跟着船去了一次撒海。船行到深圳湾中央,海面像铺了层碎银子。工作人员把骨灰袋轻轻放进海里,家属们把花瓣撒下去,白菊顺着浪飘远,渐渐和海水融在一起。有位大叔突然说:"爸,你看,那边是平安金融中心,你以前总说想上去看看,现在你在海里,肯定能看见。"风把他的话吹得飘起来,旁边的阿姨掏出手机,拍了张海面的照片:"晚上发给我妈,告诉她爸到海里了,比以前更自由。"

其实海葬从来不是"消失",而是换了种方式"存在"。深圳的海葬政策,把生命的终点变成了和城市的新起点——那些在深圳奋斗过、生活过的人,最后变成了深圳湾的浪,变成了红树林里的风,变成了清晨码头的第一缕阳光。就像一位家属说的:"以前总觉得离别很痛,但现在我每次去深圳湾散步,都会对着海喊两声,我知道他在听。"

那天采访结束,我站在码头等车。风里飘来海鲜大排档的香气,远处有个小朋友在追浪花,笑声像银铃。突然想起船上那位大叔的话:"深圳的海,装得下所有的故事。"是啊,深圳的海葬政策,从来不是一份冰冷的文件,而是这座城市对生命最温柔的致敬——它让每一个曾经热爱深圳的人,最后都变成了深圳的一部分,永远陪着这座城市,一起潮起潮落。

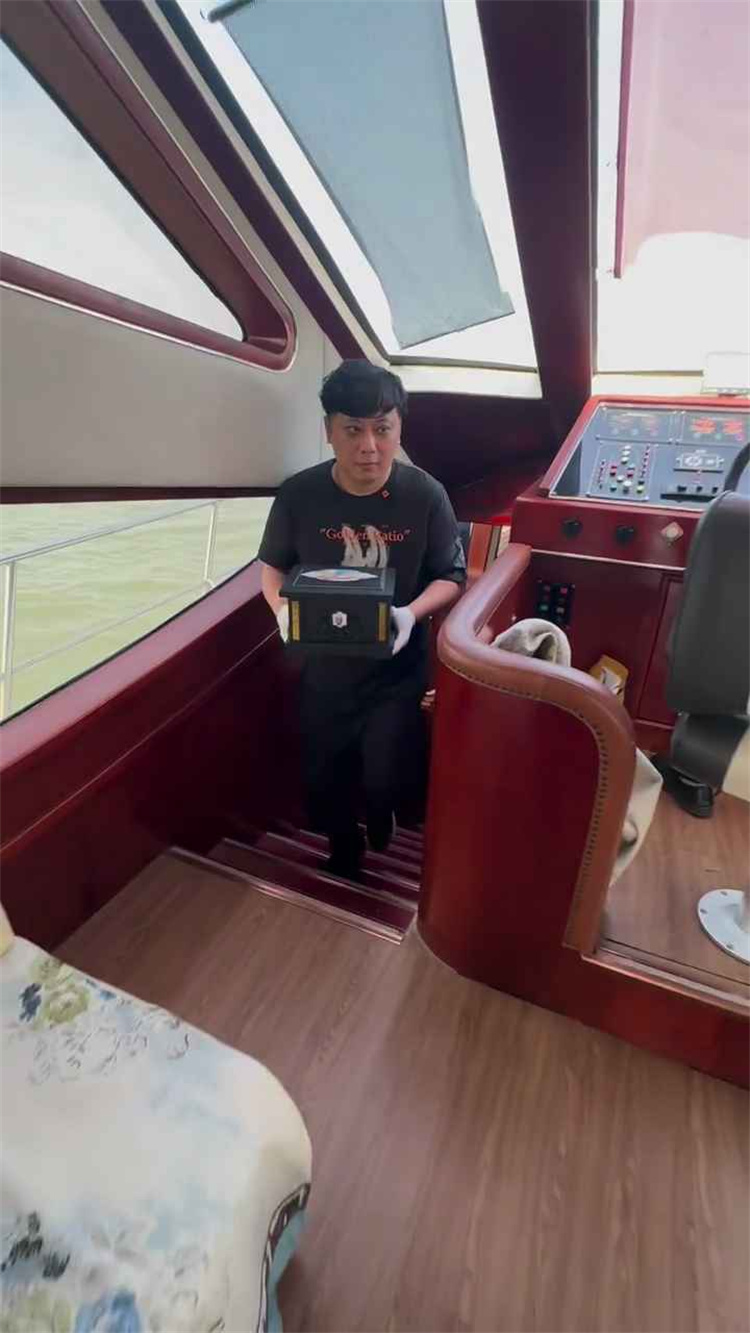

清晨六点的深圳湾,海风裹着红树林的清香掠过码头。张阿姨抱着一个掌心大的骨灰盒,指节轻轻蹭过盒身的菊花纹路——那是老伴生前用旧木片雕的。身边的女儿攥着一束白菊,花瓣上还沾着清晨的露水,这是工作人员提前一天帮着准备的,"陈叔生前爱养菊,我们特意选了重瓣的杭白菊",穿浅蓝色制服的小姑娘轻声说。船鸣响汽笛时,张阿姨摸出手机,播放了一段老粤曲,是《分飞燕》,老伴当年在工厂联欢会上唱过的。