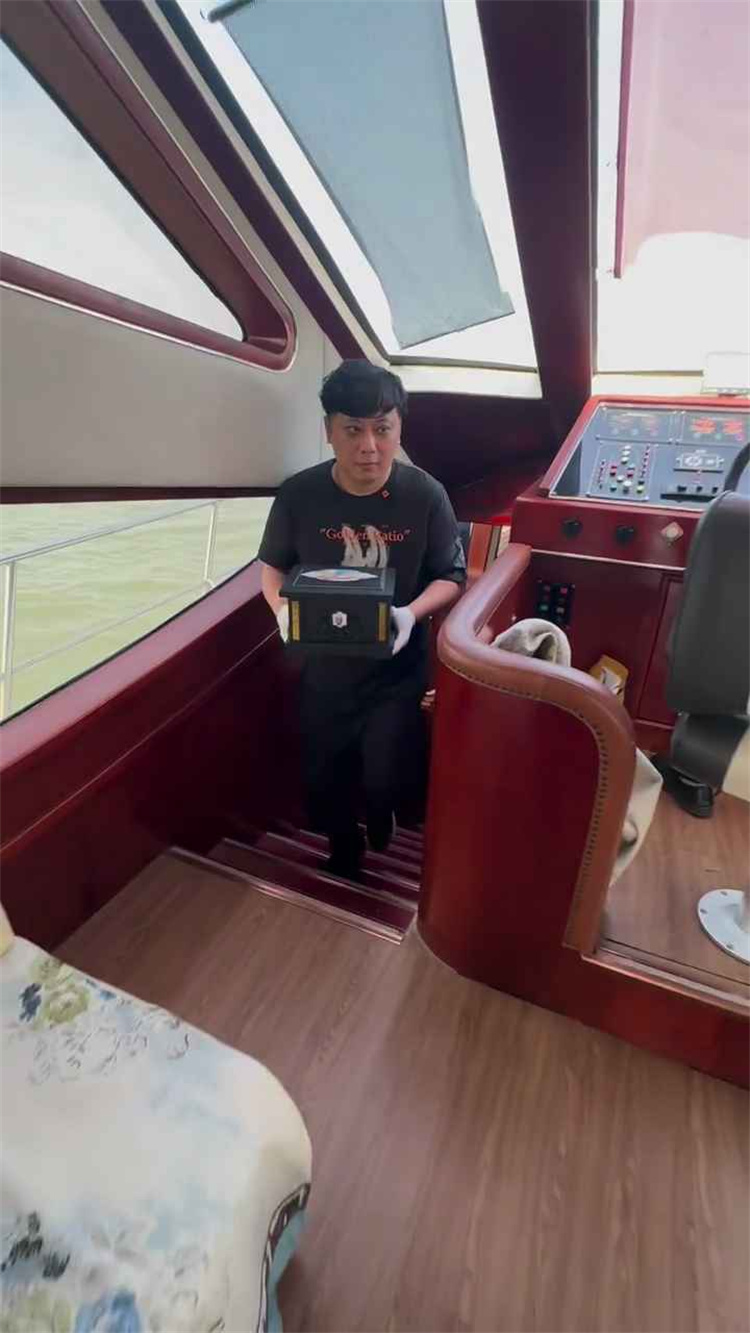

深圳的海总带着股热乎气儿。清晨的蛇口港,渔船刚归港,卖鱼阿婆的竹筐里摆着还沾着水珠的带鱼,咸湿的风裹着鱼腥味飘过来,却不觉得冲——像这座城市的性格,热闹里藏着温柔。沿着港湾大道往南走两百米,爬满勒杜鹃的小院里,“深圳市海葬免费服务中心”的深灰色牌子挂在铁门上,烫金的字在阳光下闪着碎星子般的光。第一次走进这里的人大多会松口气:浅米色沙发软乎乎的,茶几上摆着温热的大麦茶和陈皮糖,墙上挂着几幅摄影作品——有夕阳下的深圳湾大桥,有海浪里跳跃的白海豚,还有张黑白照:一群老水手举着瓷缸碰杯,笑容比阳光还亮。“王姐,下周三早上七点半潮汐最合适,浪小,日出刚好从妈湾方向升起来,叔叔生前不是总说想看‘海上的太阳爬上来’吗?”工作人员小周捧着平板电脑凑到张阿姨身边。张阿姨指尖摸着照片里老伴的脸,眼角泛着光:“他当水手四十年,跑过波斯湾,退休后还总抱着船模发呆,说‘等我走了,把我塞进船模里扔海里’。”张阿姨一开始怕麻烦。她翻遍通讯录不知找哪个部门,直到居委会大姐说“有个免费海葬服务中心”。那天她揣着老伴的身份证、死亡证明和一盒晒干的鱼腥草——那是老伴生前爱煮的凉茶——敲开了门。小周没急着登记,先泡了杯陈皮茶:“阿姨,慢慢说,我们帮您实现叔叔的心愿。”手续比想象中简单。服务中心帮她联系公证处确认遗嘱,选了玉米淀粉做的全降解骨灰盒——摸起来像老棉布,三个月就能融入海水。小周还问:“叔叔爱听什么歌?我们船上有音响。”张阿姨说“《水手》”,小周立刻找了原版磁带。海葬那天清晨,小船驶到妈湾海域。小周递来半杯凤凰单丛:“这是叔叔爱喝的,您洒在海里吧。”张阿姨把茶倒进海水,看着茶汤散开像老伴煮茶的热气,再把骨灰盒轻轻放进海里——盒子浮在水面,像只小小的船。郑智化的歌声飘起来:“苦涩的沙,吹痛脸庞的感觉……”张阿姨忽然笑了:“你看,他的船开起来了。”这样的故事每天都在上演。有程序员家属要求放《星际争霸》主题曲,有老师家属撒了《面朝大海》的纸船,还有年轻妈妈把孩子的小布偶和骨灰盒一起放进海里——“宝宝怕黑,有布偶陪着”。服务中心负责人陈姐说:“我们做的不是手续,是懂。深圳很多人来的时候背着铺盖卷,走的时候想回到最爱的地方,我们帮他们‘回家’。”有人担心污染,陈姐拿出检测报告:“骨灰盒是玉米淀粉加竹纤维,三个月全分解;撒的花瓣是新鲜白玉兰;船上用低硫柴油,排放达标。深圳的海养了我们,得护着它。”傍晚的服务中心飘着勒杜鹃香,小周整理着张阿姨送来的鱼干——“这是老伴生前晒的”。陈姐端着茶站在门口,望着远处货轮:“昨天有程序员来咨询,说加班时总看深圳湾的月亮,‘老了要把骨灰撒在月亮掉海里的地方’。”风里传来渔歌,裹着海水的咸味儿。服务中心的牌子在夕阳下闪着光,像盏灯,照着那些想要“回家”的人。深圳的海很大,装得下奋斗的汗水,装得下离别的眼泪,装得下所有关于“归期”的期待。而这座小小的服务中心,用温度和懂,把“终点”变成了“最暖的一程”。