清晨六点的深圳湾,风裹着咸湿的水汽掠过防波堤,林阿姨把手里的菊花瓣轻轻洒向海面——这是她和老伴"最后的约定"。去年秋天,老伴走得突然,临终前攥着她的手说"不想占土地,就把我送到海里吧"。本来她还担心费用和流程,直到社区工作人员敲开家门,跟她说"阿姨,深圳有海葬补贴,像叔叔这样的深圳户籍能拿4000块",悬了半个月的心才落下来。

林阿姨的老伴是土生土长的深圳人,年轻时在盐田港当司机,退休后每天去深圳湾散步,总说"等我走了就扔海里,省得占地方"。直到老伴真的走了,林阿姨才慌神:海葬要多少钱?会不会被说"不孝"?社区王姐的提醒像颗"定心丸",她跟着去了街道民政科,工作人员帮着填申请表、复印资料,说"回去等通知就行"。没过一周,4000元补贴就打到了银行卡里。

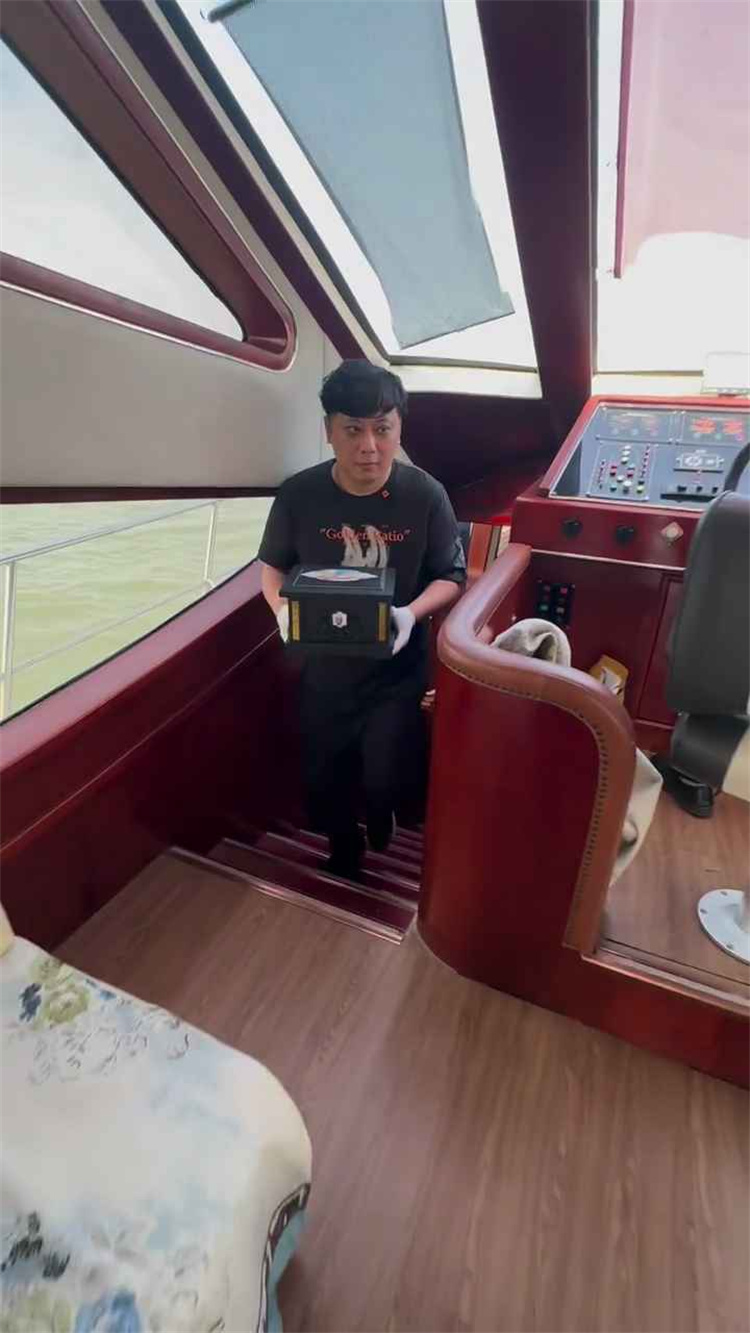

用这笔钱,林阿姨买了玉米淀粉做的降解骨灰盒——泡在水里三个月能完全分解,不会污染海洋。之后她预约了殡葬服务中心的海葬仪式,那天船行到深圳湾指定海域,工作人员关掉发动机播放哀乐,林阿姨把骨灰盒放进海里,看着它慢慢沉下去,撒了把菊花瓣。风把花瓣吹得像老伴年轻时送她的丝巾,"我听见海浪声,好像他在说'我到家了'"。

这样的故事在深圳并不少见。住在福田的陈先生送父亲海葬时,父亲是蛇口码头的老搬运工,一辈子爱海。陈先生本来担心墓地价格高,朋友提醒有补贴后,他去申请了4000元。"钱不重要,重要的是政府能理解父亲的选择",陈先生说,父亲走得踏实,因为回到了最爱的海里。

深圳的海葬补贴政策其实早在2018年就推出了:深圳市户籍逝者每例补4000元;非户籍逝者若家属有深圳户籍或缴满一年社保,补2000元。补贴覆盖了降解骨灰盒、船票、仪式用品等基本费用,申请也简单——带逝者身份证、户籍证明、火化证和家属身份证,去民政部门或殡葬机构填张表就行。很多家属说,流程不复杂,工作人员还会帮忙复印资料,没让跑第二趟。

海葬不是"随便扔",而是有仪式感的告别。殡葬服务中心会安排专门的船,到指定生态安葬区,工作人员讲解注意事项、播放哀乐,家属可以撒花瓣、放纸船。住在南山的周女士送环保志愿者母亲海葬时,母亲生前说"人要回归自然",周女士用补贴钱买了降解盒,仪式上放了母亲最爱的《茉莉花》,"风把歌声吹向海,我知道她找到了想要的'家'"。

深圳市殡葬管理处的数据显示,海葬补贴推出后,海葬人数逐年增长:2018年120例,2023年超300例。越来越多人接受这种"生态孝"——不是用墓地大小衡量孝,而是让逝者回到热爱的地方。就像林阿姨说的,"政府给的补贴不是钱,是一份理解,理解我们想让亲人'回家'的心情"。

清晨的深圳湾,风又吹过来,林阿姨捡起脚边的树叶放进海里。远处货轮鸣笛,海浪拍着防波堤,好像在说"欢迎回家"。那些关于思念的故事,就这样随海浪飘向远方,藏进每一缕海风里。