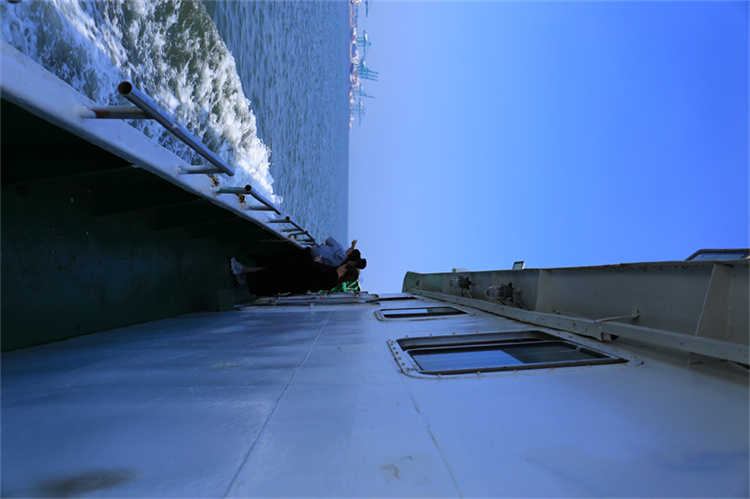

清晨的深圳湾码头,海风裹着咸咸的湿气,一艘挂着白菊的船缓缓驶出——这是一场特殊的告别仪式,没有墓碑,没有哀乐,只有粉色花瓣飘落在海面,和家属轻声的诉说。63岁的陈阿姨站在船头,把老伴的骨灰轻轻撒进海里,眼泪砸在甲板上却带着释然:“他生前总说,深圳湾的鱼是最灵的,现在终于如愿了。”让陈阿姨安心的,是深圳市2024年最新修订的海葬政策——那些藏在文件里的“干货”,变成了手里的指引单、身边的工作人员,还有仪式上温暖的细节。

作为海滨城市,深圳的海葬政策一直带着“向海而生”的生态底色,但2024年的更新,更把“人文关怀”写进了每一条细则。最直观的变化是补贴标准的提升:对选择海葬的逝者家属,给予每具10000元的一次性补贴,相比之前提高了2000元。更贴心的是,政策明确“免费提供可降解骨灰盒”——这种环保材质的骨灰盒入水后会慢慢溶解,不会对海洋造成污染,也省去了家属挑选骨灰盒的麻烦。“以前总怕‘便宜的骨灰盒对不起老伴’,现在民政部门给的盒子上印着海浪纹,刚好是他生前喜欢的样子。”陈阿姨摸着骨灰盒上的纹路说。

服务的“精细化”,是这次政策最打动家属的地方。以前办理海葬,家属要自己联系火化场、找运输车辆、对接海葬机构,现在这些“麻烦事”都被政策“包圆”:从遗体火化到骨灰运送至海葬码头,再到仪式现场的布置、司仪引导,都有民政部门的专人全程对接。陈阿姨回忆,她在“i深圳”APP提交申请的当天,就接到了盐田区民政局的电话,工作人员详细问了老伴的生前喜好——比如喜欢钓鱼、爱喝潮汕功夫茶,仪式当天,司仪特意提到了这些细节,“就像老伴还在身边听着”。

申请流程的简化,更让“想办海葬”不再是“难办的事”。现在家属只需准备死亡证明、火化证明、身份证和亲属关系证明,就能通过两种方式申请:线上在“i深圳”APP搜索“生态安葬申请”,上传资料后等待审核;线下到户籍所在地的街道民政办,工作人员会手把手指导填写表格。审核通过后,民政部门会提前一周通知时间、地点,还会发一份“流程清单”——上面写着“几点到码头集合”“可以带逝者生前的小物件(如钓鱼竿、笔记本)”,连“清晨海风凉,建议带件薄外套”这样的细节都没落下。

在南山区的一次海葬仪式上,刚完成告别的李先生说,父亲是老深圳人,年轻时在蛇口码头当搬运工,“他说青春都泡在深圳的海水里,死了要回去”。以前怕海葬“太简单”,现在仪式上有乐队演奏父亲喜欢的粤曲,工作人员还递上温热的姜茶,“这些小细节,比任何豪华墓碑都让我安心”。深圳市民政局社会事务处负责人说,最新政策其实是“跟着家属的需求走”:比如之前有家属反映“仪式太严肃”,现在加入了鲜花、音乐、逝者生平讲述;比如有家属担心“海葬后找不到思念的地方”,民政部门正在试点“虚拟纪念平台”,家属可以上传照片、文字,随时“云探望”。

深圳的海,从来不是遥远的风景——它是夏天的沙滩,是钓鱼爱好者的“战场”,是孩子们捡贝壳的乐园。它也是生命最后的归处。最新的海葬政策,把“深圳的温度”揉进了每一个细节:补贴的提高是减轻负担,服务的升级是抚慰不安,流程的简化是减少奔波。当花瓣飘落在深圳湾的那一刻,逝者与大海相融,家属的思念也随浪花绵延——这不是“结束”,而是另一种“开始”。

清晨的风又吹过深圳湾码头,一艘船再次驶出。甲板上,一位老人捧着丈夫的照片,轻声说:“你看,海水还是像你年轻时那样蓝。”海风裹着她的话,飘向远处的海平面——那里,是深圳最温柔的告别。