深圳的海,藏着多少人的故事?清晨的蛇口港,渔船披着朝霞出海;黄昏的大梅沙,情侣踩着夕阳散步;而在东部的大鹏湾,每一场海葬,都是一场关于“回归”的温柔仪式。常常有人问“深圳市海葬地点在哪里啊”,答案就藏在深圳最澄澈的那片浪里——大鹏湾海域的指定海葬抛撒区。

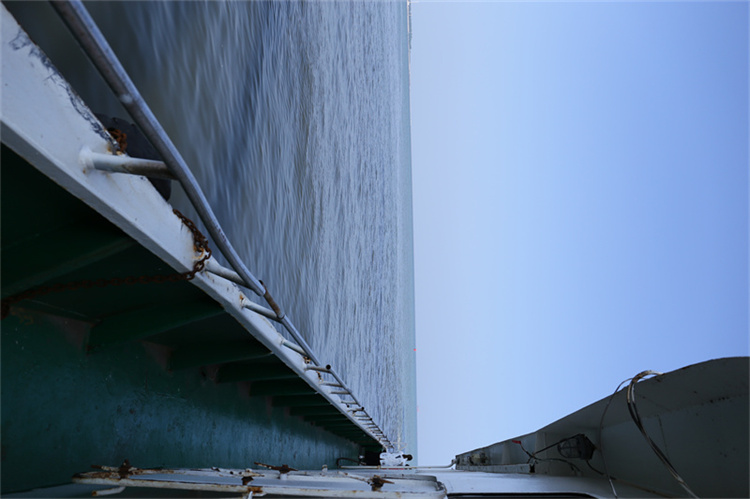

这片承载告别的海域,位于深圳东部大鹏新区附近,距离盐田港约15海里。为什么选在这里?早在划定抛撒区时,民政、海事、环保部门就反复评估:大鹏湾水流平缓、海水交换充分,能让骨灰自然融入海洋;它远离繁忙航道与旅游景区,既不影响航运安全,也为家属保留了安静的告别空间。对很多深圳人来说,这里不是“终点”,更像“旧地重游”——不少逝者生前爱来大鹏湾钓鱼、看海,如今终于能永远留在熟悉的风景里。

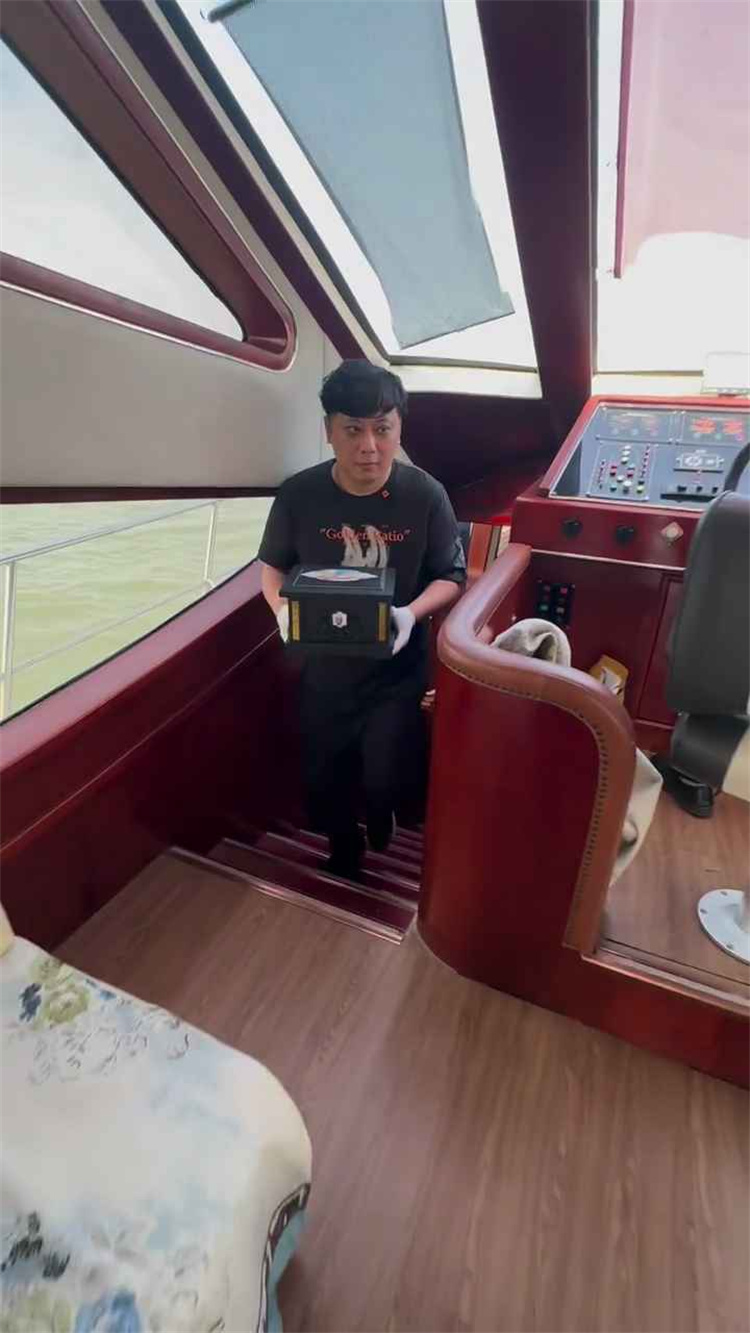

第一次陪朋友参与海葬,是个春日清晨。我们从市区出发,沿盐坝高速往大鹏走,最后在葵涌的小码头集合。码头上停着印着“生命归程”的专用海葬船,船员和礼仪人员穿着素色制服,语气轻得像落在海面的风。朋友抱着装着母亲骨灰的生态降解盒——盒身是玉米淀粉做的,摸起来软乎乎的,遇水3-6个月就能完全分解。礼仪师说,深圳早不用传统陶瓷罐了,这种可降解盒是专门为海葬设计的,连印字都用环保油墨,生怕惊扰海洋。

船开了40分钟,抵达抛撒区。海风裹着咸湿的气息涌进来,礼仪师先给每个人递了杯姜茶:“海上凉,暖一暖再过去。”接着是简短的仪式:全体默哀一分钟,礼仪师读了段家属提前写的悼词——“妈,您以前总说大鹏湾的鱼最鲜,现在终于能天天守着了”;然后家属们依次走到船尾,把骨灰盒轻轻放进海里。我看着朋友松开手,浅色的盒子像一片漂远的叶子,慢慢沉进深蓝的浪里,旁边的阿姨撒了把白菊花,花瓣随着海浪打旋,像给逝者织了条花路。

其实深圳的海葬服务,比想象中更“懂人心”。申请流程不复杂:家属提前1-2周向市民政局社会事务处或合作殡仪馆提交申请,带好逝者死亡证明、亲属关系证明就行;大部分殡仪馆还提供免费乘船服务,不用家属额外找船;甚至可以定制纪念环节——放一段逝者生前喜欢的音乐,读一封没寄出去的信,或者把逝者的小物件(比如钓鱼竿上的坠子)和骨灰一起放入降解盒。有位礼仪师说,最动人的是一位老人的儿子说:“我爸生前总说‘等退休了天天来大鹏湾’,现在不用等了,他已经住在那里了。”

很多人会顾虑“海葬会不会污染环境”?这点完全不用担心——深圳用的降解盒符合国家环保标准,不含塑料或重金属;抛撒区经过环保部门严格评估,不会造成海洋污染;连抛撒时间都选在涨潮时,让骨灰更快融入海水。海葬从来不是“处理骨灰”,而是“还给自然”——还给逝者热爱的海,还给深圳本真的蓝。

清晨的大鹏湾,海面上飘着薄雾,远处的七娘山像裹着层纱。当海葬船的汽笛响起,当骨灰盒顺着海浪漂远,那些没说出口的“我爱你”,那些没完成的“下次一起看海”,都变成了海上的风、浪尖的光,变成大鹏湾里最温暖的牵挂。如果你问“深圳市海葬地点在哪里啊”,请记得:在大鹏湾的浪里,在深圳的风里,在每一场关于“回家”的告别里。