在深圳,很多人对海的感情是刻进生活里的。清晨去深圳湾跑个步,风里裹着海的咸;傍晚到盐田港看船归港,浪声叠着烟火气。而对有些家庭来说,海还有另一个意义——是故人最后的“家”。

常有人问:“深圳海葬到底葬在哪里?”答案藏在大鹏湾的深处。从市区沿坪西路往大鹏新区开,过了南澳街道的牌坊,再走十分钟到南澳码头。清晨的码头很静,偶尔能看见穿素色衣服的家属,抱着裹红布的骨灰盒,跟着穿蓝制服的工作人员往里面走——他们要去的,是深圳唯一的海葬定点海域:大鹏湾海域海葬专用区。

这片海的位置很“讲究”。它在南澳东南方向约15海里处,属于大亚湾海域的一部分。往东能看见惠州海岸线,往北是大鹏的青山。为什么选这里?市民政局的王姐说,得闯“四道关”:水深超20米,骨灰能快速沉降;远离主航道,不影响航运;水质达二类以上,不破坏生态;避开旅游区和养殖区,给思念留安静空间。“测了半年水,选了三个点,这片海刚好都符合。”

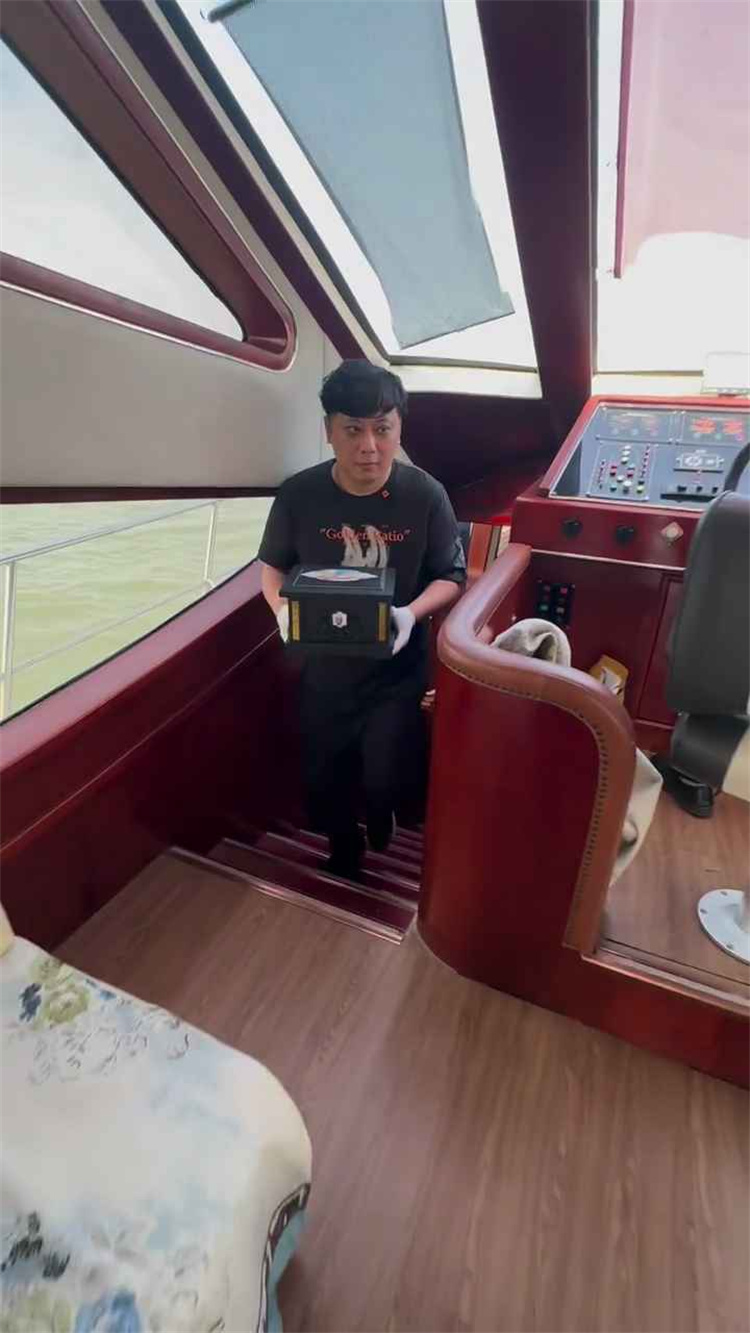

家属们通常早8点在南澳码头集合。休息区有空调,桌上摆着温热的姜茶——工作人员说,怕家属没吃早饭晕船。等所有人到齐,司仪会轻着嗓子讲注意事项:“船开了扶好扶手,投放时把骨灰盒盖打开,轻轻放海里就行。”像跟朋友聊天,没有生硬的“规定”。

船舶驶出码头,红树林慢慢后退,海水从浅蓝变深蓝。40分钟后船长鸣笛——到了。司仪会说:“请大家起立,默哀一分钟。”风突然柔下来,有人放起故人最爱的粤曲,有人撒菊花瓣,花瓣飘在浪尖,像撒了把星星。

投放时工作人员会扶稳家属的手。曾见一位70岁爷爷,颤巍巍捧着老伴的骨灰盒:“阿珍,以前去小梅沙你总说海水凉,现在我找了片暖的海。”骨灰盒掉进海里,泛起小涟漪,很快被浪抚平——像故人的手轻碰海面。

在深圳,海葬不是“冷门”。去年有300多个家庭选了它,年轻人越来越接受:“与其买墓地,不如让爸妈回海里——深圳的海藏着他们一辈子的回忆。”

更贴心的是全免费服务:免船舶、骨灰盒、工作人员费用,还发《海葬纪念证书》,上面印着经纬度“北纬22°35′,东经114°32′”,写着“愿海风捎去思念,海浪陪伴长眠”。去年还开通了“海上思念”平台,家属能传照片、文字甚至语音——哪怕不在深圳,也能说“今天做了你最爱的红烧肉”。

采访结束站在南澳码头,风里飘来桅子花香。旁边阿姨说,那是先生生前最爱的花:“他以前在蛇口上班,每天带一朵给我。现在他去了海里,我把花带来,让风捎给他。”

风掀起她的衣角,花香飘得很远。突然明白,深圳的海葬地点从不是冰冷的经纬度——它是老深圳人记忆里的小梅沙海浪,是年轻人逛过的深圳湾晚风,是所有思念的归处。那些藏在海里的故人,变成了浪,变成了风,变成雨后的彩虹,在某个瞬间轻轻碰一下你的肩膀:“我在呢。”