清晨的大鹏湾还裹着淡蓝的雾,一艘白色游船划破水面,船尾拖着细碎的波纹——这是龙岗区每月一次的海葬仪式。甲板上,张阿姨捧着父亲的骨灰盒,盒身裹着他生前最爱的藏青布,布角还别着枚褪色的钓鱼钩徽章。"爸,您总说想钓遍深圳的海,今天我们陪您去。"她轻声说,身边的孙女举着幅蜡笔画,画里的老爷爷坐在海边,身边堆着满篓的鱼。

在龙岗,越来越多家庭选择用海葬安放亲人。区民政局社会事务科的王姐说,早在2018年龙岗就推出了免费海葬服务,每年有上百个家庭报名。流程并不复杂:家属带齐死亡证明、关系证明就能预约,民政局会提前通知集合时间,安排统一的船只和工作人员。"我们尽量把仪式做细,让家属觉得踏实。"王姐说,船上会备着新鲜的白菊、百合,还有防水的纪念卡——家属可以写下对亲人的话,塞进密封袋里一起入海。

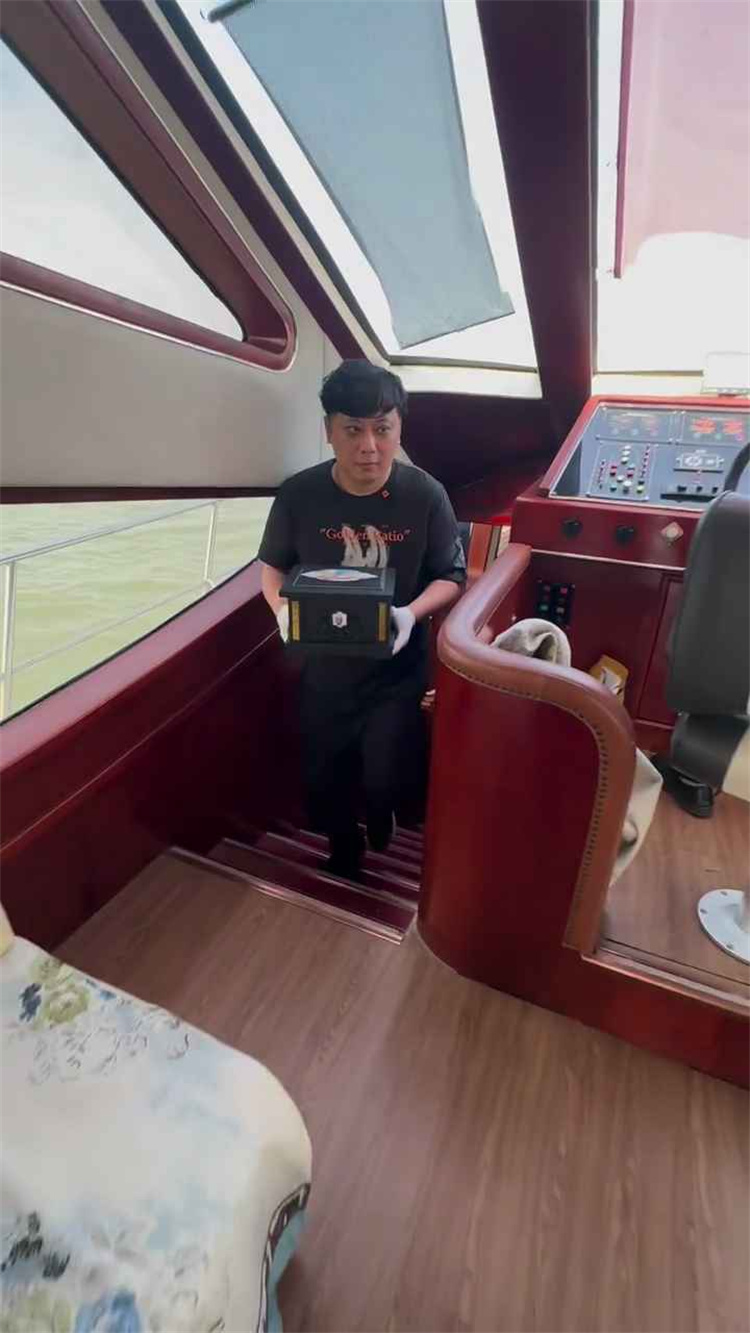

船行半小时,抵达大鹏湾的指定海域。船长鸣笛三声,甲板上瞬间安静下来。工作人员捧着一束素菊走到船头,"请各位家属按顺序来到栏杆边,把骨灰和花瓣一起撒入海中。"张阿姨解开布包,骨灰盒里的白灰混着女儿折的纸船,顺着她的指尖落入海面,很快被波浪裹成细碎的光点。旁边的小男孩举着爷爷的军帽,轻轻说了句"爷爷,我考了双百",军帽随着风飘了一会儿,慢慢沉进蓝里。

仪式里最动人的总是那些私人的细节:有家属带来亲人爱喝的茶,倒在海水里;有摄影师把亲人的照片做成小相框,用防水袋装好,一起送进大海;还有位姑娘弹起了尤克里里,唱着爸爸生前教她的《大海啊故乡》。工作人员不会催促,只是静静站在旁边,偶尔帮年纪大的家属扶一把,或者用手机拍下某个瞬间——这些照片会在一周后寄到家属手里,成为最温暖的纪念。

龙岗区的海葬从不是"一撒了之"。每年清明前后,民政局会组织"海之念"集体追思活动,家属们带着鲜花、水果来到海边,一起读怀念信,放漂流瓶,或者只是坐在礁石上,聊聊亲人的往事。去年参与的李叔叔说:"我老伴走了三年,每年来这里,感觉她就在身边——风是她的呼吸,浪是她的笑声。"还有线上的"云纪念"平台,家属可以上传亲人的照片、文字,随时登录就能"看看"他们,留下想说的话。

其实海葬最打动人的,是它的"不刻意"。没有冰冷的墓碑,没有固定的祭祀日,思念变成了海风里的咸味儿,变成了沙滩上偶尔捡到的贝壳,变成了每次去海边时,总会多带的一杯热茶。就像张阿姨说的:"以前总觉得'没个坟头'不像样,现在才明白,爸爸那么爱海,让他回到海里,才是真的'回家'。"

船慢慢往回开的时候,太阳已经升起来了,海面泛着金箔似的光。有家属指着远处的白海豚,喊了一声"看!"——那抹白色在浪里跃出,像极了亲人的笑脸。风里传来有人轻声说:"爷爷,下次我再带您钓的鱼来。"大海没有回应,却用最辽阔的方式,接住了所有的思念。

在龙岗,海葬不是终点,是另一种开始。那些没能说出口的话,没能完成的约定,都变成了海里的每一朵浪花,每一缕潮汐,在每一个有风的日子里,轻轻拍打着岸边的礁石,说:"我在呢。"