清晨五点半的深圳湾,海风裹着咸湿水汽漫过防波堤。深圳湾公园海韵台的草坪上,穿浅蓝马甲的工作人员摆开折叠桌,铜盘里温着清水,素色纸船堆在一旁——这是罗湖民政局春秋两季的海葬纪念现场,一场关于“离别”最细腻的铺陈。

很多人对海葬的认知停留在“撒骨灰”,但罗湖的仪式里藏着太多“共情的小心思”。集合点选在海韵台不是巧合,这里有像“家里院子”的草坪,有开得热闹的勒杜鹃,家属能先坐在长椅上看看归航渔船,把情绪慢慢捋顺。仪式前的“净手礼”是老深圳习俗,温清水蘸棉柔巾擦手,志愿者会轻声说“把烟火气擦干净,让亲人走得清爽”。每个人领到的白菊茎上,系着南山毛竹做的竹牌,写着亲人名字,泡在海里不会烂,像给思念安了“漂流瓶”。

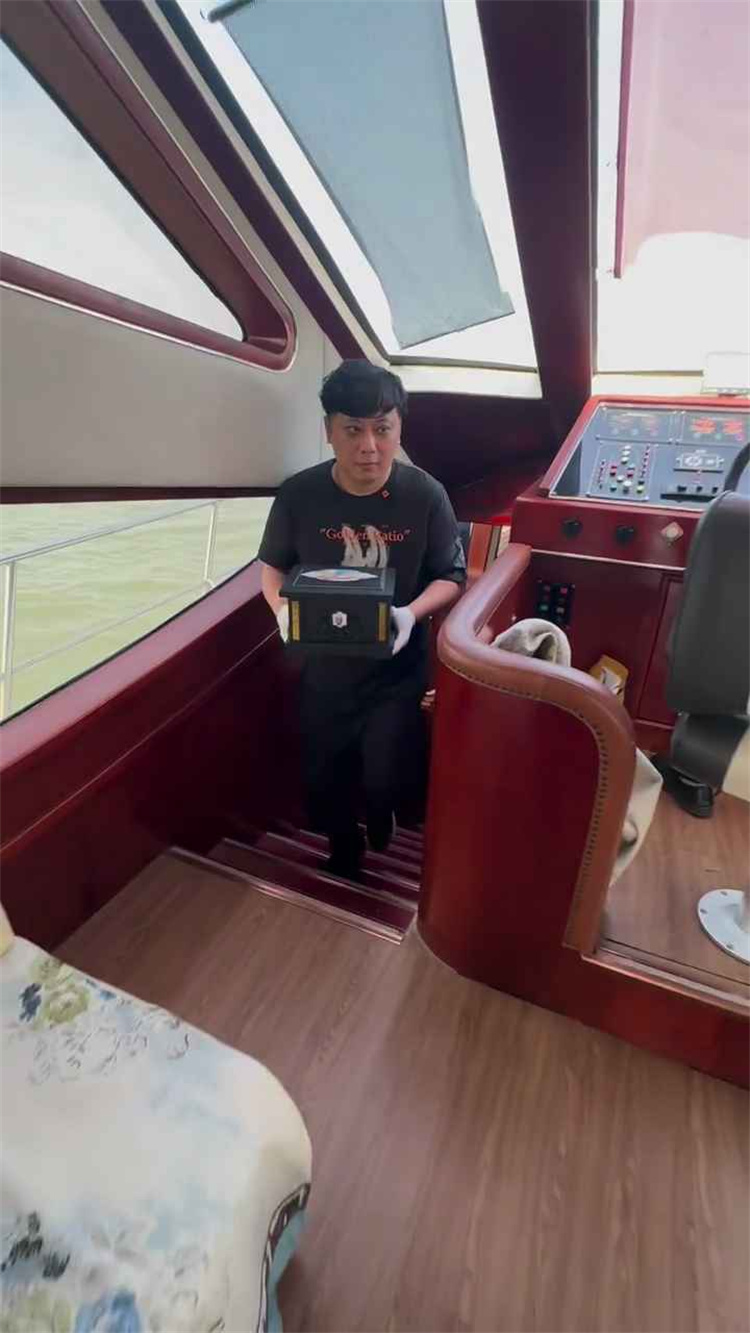

专属“追思号”的船头挂着蓝白帆布,船尾电子屏循环播放家属提供的老照片——爷爷抱孙子在荔枝公园的笑脸、奶奶在东门挑衣服的背影、爸妈结婚时的黑白照。开船师傅是懂海的老渔民,知道哪片海域浪稳、哪片鱼多,去年有阿姨说老伴爱钓鱼,师傅就把船开到鱼排区,阿姨撒骨灰时看见小银鱼跳,哭着说“他又钓着鱼了”。

撒骨灰的环节没有哀乐,放的是家属选的轻音乐——《月光奏鸣曲》或《茉莉花》。工作人员把骨灰倒进铺丝绸的桐木盘,家属用勺子舀一点混着花瓣撒,或直接把木盘放进海——桐木可降解,像给亲人盖软被子。有次风把花瓣吹回年轻人手心,他笑着说“爸,你舍不得我啊”,志愿者接话“亲人的风,从来不会走太远”。

罗湖海葬的“独家记忆”是“海上追思墙”。亚克力透明墙立在甲板,家属用马克笔写留言:“妈妈,我考上深圳大学了”“老公,孩子会打羽毛球了”。仪式结束后,工作人员把留言拍成电子相册发给家属,去年有阿姨把相册设为屏保,说“每天打开手机,像和老伴说话”。

除了集体仪式,罗湖还有“私人定制”:生日当天的海葬、带孩子参与的追思、冷光烟花的告别。有爸爸为去世女儿办“星空烟花”,冷光烟花在海里炸开像星星坠落,爸爸抱着玩具熊说“宝贝,星星来陪你了”。

关于预约,其实很简单——打罗湖民政局电话,或在“罗湖民政”公众号报名,准备死亡证明、骨灰存放证明和身份证就行。工作人员会提前沟通细节:想要的音乐、想去的海域、在意的小习惯,“我们不是办葬礼,是帮家属完成‘想念的仪式’”。

傍晚追思号归航,岸边勒杜鹃还开着,风里飘着便利店的包子香。张阿姨坐在草坪上,举着半块香菇馅包子对海说“老陈,你喜欢的馅”。她老伴是罗湖中学语文老师,每年来放纸船,信里写“楼下勒杜鹃开了”“孙子考100分了”。风把她的白发吹起来,吹过纸船,吹向远处的浪——那里有无数思念,像鱼群一样游来游去,从未消失。

罗湖的海葬从不是“结束”,是“换种方式在一起”。没有冰冷墓碑,只有海浪声、花瓣香,只有风里飘着的想念。就像年轻人说的:“现在去海边,我会笑着说‘爸,今天浪真大’——我知道他在海里,在风里,在每一朵勒杜鹃里。”