整理父亲遗物时,我翻到那顶磨得发亮的草编渔夫帽——是他退休那年在南澳买的,帽檐上还沾着几点没洗干净的海盐。他生前总说,等走了不要埋在土里,要把骨灰撒去海里,“我打了三十年渔,海是我的老伙计,得回去跟它作伴。”这句话像根细弦,轻轻拽着我开始琢磨海葬的事。

一开始完全摸不着头脑,先打深圳市民政局的海葬咨询电话,前两次都占线,第三次通时接线姑娘的声音裹着暖意:“直系亲属需提前15天预约,带齐死亡证明、亲属关系证明、骨灰存放证和家属身份证。”挂了电话我赶紧翻抽屉,把父亲的证件归拢好,唯独亲属关系证明差点漏——我和父亲户口本早分开了,得去社区开。社区阿姨听说是办海葬,一边敲章一边念叨:“你爸以前常来下象棋,棋艺比我家老头好十倍。”字里行间的温度,让我鼻尖发酸。

到民政局现场确认那天,窗口大姐戴着黑框眼镜,翻资料时手指轻轻点着骨灰证:“编号要写全,兄弟姐妹到场都得签字。”她还递了张手写纸条,上面的字歪歪扭扭却贴心:“海上风大穿薄外套;带点老人喜欢的小物件,比如他常喝的茶;结束领证书和纪念墙的花。”我把纸条叠好放进包里,像揣着份稳稳的安心。

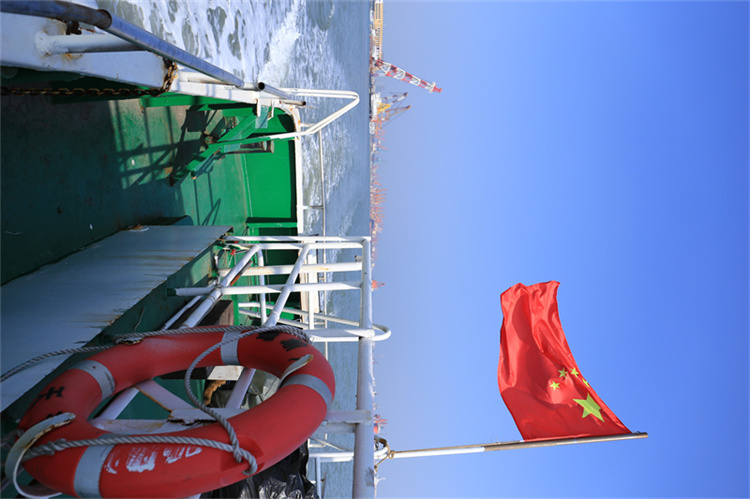

仪式定在周四清晨。我们揣着渔夫帽赶到蛇口邮轮中心,已有十来个家庭在等——有人抱着老人的照片,有人攥着旧手表,空气里飘着淡淡的香烛味却不压抑。工作人员发了号码牌和小白花,登船时风裹着咸湿气息扑过来,我摸了摸口袋里的帽子,想起父亲以前总说“海边的风是活的,能闻出鱼群的味道”。

船行四十分钟到指定海域。广播里的声音很轻:“请家属按顺序到甲板,轻轻撒下骨灰与遗物。”我捧着淡蓝色骨灰盒——像父亲生前穿的衬衫——走到栏杆边。打开盖子的瞬间,细碎骨灰被风卷了一点落在手背上,突然想起他以前帮我拍掉肩上的头皮屑,说“小丫头这么大还不注意”。我把骨灰慢慢倒下去,同时抛出那顶渔夫帽,帽檐在风里转了个圈,跟着骨灰一起沉进泛着金波的海里。旁边阿姨的抽泣声飘过来:“老陈,这海比咱们以前打渔的地方还大。”我望着海面,阳光铺成一条金路,像父亲在前面回头喊我:“丫头,过来呀。”

仪式结束后领了海葬证书,红色封皮上写着父亲的名字和撒海日期。工作人员带我们到船尾纪念墙,墙上挂着小白花和便签:“妈妈,我做了您教的红烧肉”“爸爸,我考上大学了”。我把手里的花挂上去,指尖碰到便签纸的温度,突然觉得父亲没走——他变成了风,变成了浪,变成每次拍岸的潮汐。

回来路上妹妹说:“爸应该很高兴吧?”我点头。想起办理过程里的那些暖:接线员的耐心、社区阿姨的回忆、民政局大姐的纸条,还有船上素不相识家属的眼泪,原来海葬不是终点,是换种方式陪伴。

如果有人问深圳海葬怎么办理,我会说:别急,先打咨询电话预约,带齐证件,记得带件外套——海上的风真的有点凉;带点老人喜欢的小物件,比如他的茶或者手表;仪式结束别忘领证书和纪念花。那些看似琐碎的细节,都会变成回忆里的光,照亮失去后的日子。

现在每次去海边,我都会蹲下来摸一摸沙子,风裹着咸味吹过来,像父亲的手轻轻拍着我的背。他终于回到了最爱的海里,而我,带着他的渔夫帽,带着那些温暖的细节,继续往前走。